Soliloques sur l'Art, Décembre 2015

- Juan Lozano, L'effacement des corps en mouvement

- Muses, par Emmanuelle Bousquet

- Après l'Eden, collection Walther à la Maison Rouge (chronique reprise par le "Courrier Financier")

Muses, par Emmanuelle Bousquet

Muses, chez Acte2 galerie, 9 rue des arquebusiers 75003

Exposition des photographies d’Emmanuelle Bousquet

A la fois le beau livre et l’exposition « sous une pierre amante » et l’exposition « muses ». Entre mouvements interrompus et irruption des temps, entre la distance marmoréenne et l’ironie des lieux.

Découvrir un talent est toujours troublant. Par réflexe, par paresse aussi, ne va-t-on pas spontanément vers les mots, les signes, les images qu’on a déjà rencontrés, qu’on a reconnus ou qu’on a fait l’effort d’aimer.

C’est parfois un jeu. Celui qui consiste à aller chercher où l’artiste est allé chercher ses matériaux, les idées des autres qui lui ont plu, les références artistiques qui fondent ses recherches et ses innovations.

C’est aussi, souvent, un déni : plutôt que d’entrer dans l’œuvre qui se présente, on préfèrera la rapprocher d’un « benchmark », puis l’apprécier en fonction de celui-ci et d’attribuer des notes. Ce n’est pas l’œuvre finalement qui importe mais ce à quoi on la renvoie, quitte à la fourvoyer.

Et parfois, c’est une surprise. Ma surprise devant les photos d’Emmanuelle Bousquet, celles de « sous une pierre amante » a été étrangère à la construction de son travail. Il est vrai que le « mode Bousquet » de photographie ne permet aucune dissertation sur la perspective, l’équilibrage savant entre noir et blanc, les contrastes géométriquement posés ou l’élégance des lignes de fuite. Rien de cela y compris lorsque ses sujets ne pourront jamais bouger, lorsque ce sont des statues qu’elle a photographiées.

Ma surprise a été de penser que si j’avais dû lui donner un mentor, un parrain cela aurait été Antoine d’Agata.

Non pas parce que les photos d’Emmanuelle Bousquet sont marquées de la violence, de la crudité et de l’extrémisme qui caractérise le travail d’Antoine, celui qu’on trouve dans « Insomnia » mais parce qu’on leur trouve en commun, mouvement, dynamique des couleurs, domination du sombre, flou d’une photo, simplicité et force.

Et, plus tard j’ai lu un petit texte, où justement, il était question d’Antoine d’Agata !!!

Entre les deux photographes, un « esprit » commun, celui que partage ceux qui recherchent le déploiement du temps, sa transformation en mouvement et non pas sa saisie dans un instant éternel, l’anéantissement du temps fixé. !

Est-il nécessaire de philosopher ? Peut-être que oui et ce serait bien la faute de la photographe, car, tant la série « Sous une pierre amante » que « Muses », donnent à penser et sont posées et exposées avec ce but manifeste.

« Sous une pierre amante » est constitué de diptyques de corps nus, autoportraits et statues, en sorte qu’on ne sait parfois plus trop bien quelle photo est celle de la statue, quelle est celle du corps nu qui lui est adjointe. Beau discours qui est tenu devant le regardeur et qui lui lance des questions sur la vérité de la surface des choses et des corps, sur le mouvement et ses apparences, sur le déroulement et la fixité.

« Muses » est une série dont je n’ai pas pu m’empêcher de la rapprocher de la scénographie de Delvaux : femmes nues, qui se tiennent, droites et immobiles à l’exact opposé de la vivacité et de la rapidité des photos de « Sous une pierre amante ». Pas de chemins de fer, ni de gares et encore moins d’aiguillage. La référence qui est faite ici relève du pur réflexe. J’aurais pu, devant la fixité des corps et des attitudes, devant la perfection de la photo, évoquer Erwin Olaf. « Muses » est une belle démonstration du talent d’Emmanuelle Bousquet et des domaines d’expression qu’elle sait ouvrir aux yeux des regardeurs. Monde irréel et pourtant largement peuplé ! Monde intemporel qui s’inscrit dans un cadre usé par l’usage et l’usure.

En conclusion, de la très belle photo.

Noter que « Sous une pierre amante » est paru dans un très beau livre par les Editions Filigranes.

Juan Lozano, L'effacement des corps en mouvement

Chez Philippe Ageon, BOA,11 rue d’Artois, jusqu'au 30 décembre

Encore une belle exposition de photos chez BOA. Philippe Ageon a accroché un artiste du sous-entendu, de la disparition, de l’ombre qui reste après que le soleil soit parti.

Ce sont des photos en couleurs. Des corps qu’on devine parce qu’il ne reste plus qu’un essentiel ou, au contraire, des détails qui parlent des corps en mouvement. Juan Lozano est ce photographe des mouvements ou du reste des corps quand ils ont bougé. Dans la lignée de tous ceux qui ont souffert de figer le temps et d’inscrire l’instant dans l’éternité, il a voulu montrer que le photographe aussi sait non seulement saisir le temps mais le capter et le transcrire en mouvement.

Jeu un peu vain sur le plan des idées, puisque pour capter le temps, il faut capturer le mouvement et non pas l’inverse, puisqu’en le capturant on embarque le temps dans la même cage, sur la même feuille, entouré d’un cadre qui ressemblerait à s’y méprendre à une cage !

Tout ceci n’est que philosophie sur un thème un peu éculé. La pratique est ailleurs. Et ici, cette chasse au temps et au mouvement, cette mise en cage ou en cadre, est mise en œuvre avec talent et inspiration.

On dira que les formes sont mouvementées et de ce fait qu’elles paraissent ou qu’elles disparaissent, qu’elles se disloquent ou se dédoublent. On dira qu’il y a quelques notations baconiennes dans ces confusions de formes et d’images. On peut aussi en appeler à d’autres artistes plus violents, plus durs, d’Agata par exemple, qui ont fait des corps des champs d’expérimentation visuelle ou des objets à déchirer et à disjoindre.

Restons avec Juan Lozano et restons au niveau de son travail. « On n’y voit rien », s’écriait Arasse. Ce qu’on voit chez Lorenzo, ce sont les questions que les regardeurs peuvent se poser en contemplant les photos. « Qu’est-ce que c’est ? », « y-a-t-il un ou deux corps ou même trois ? », « est-ce une sanguine ? ». Telle photo laisse à voir comme un travail à l’encre rouge. Telle autre comme de grandes traces de cendres ou de feu.

Au regardeur de décider de ce qu’il y a à voir. Juan Lorenzo propose quelques portes à ouvrir. C’est beaucoup. C’est dire que tant qu’on aura des questions à se poser, on ne s’ennuiera pas devant son travail.

C’est une belle exposition avec un artiste jeune et bourré de ressources.

Après l'Eden, la collection Artur Walther à la Maison Rouge

La Maison Rouge,

La collection Werther

Jusqu’au 17 janvier 2016

Cette exposition est un chant d’admiration lancé à un collectionneur exceptionnel et à une collection qui est à cette mesure.

Elle est absolument incontournable et appelle à y retourner. En une visite, on voit l’essentiel. Pour en apprécier les choix, pour rentrer dans les séries, les artistes, les photographes documentaires, les documents purs, il faut selon ses préférences y revenir deux fois ou plus. Cette collection est un monde et les espaces d’accrochage très généreux de la Maison Rouge lui donnent une belle occasion de se présenter en tant tel. Il y a de la place à la Maison Rouge et un savoir-faire exceptionnel en matière d’expositions, de mise en place, en cadre et en valeur. Cela donne une exposition qui sait être en même temps didactique, artistique et presque philosophique tant l’esprit des œuvres montrées et celui de la collection dont elles sont les éléments dépassent le simple plaisir ou intérêt des images.

Je ne pourrai la commenter en une chronique tant elle est riche. Aussi me contenterai-je de paraphraser une présentation très bien faite et de souligner quelles parties ou quels photographes m’ont vraiment impressionné et très fortement.

Une collection n’est jamais le fruit du hasard. Une collection comme celle de Werther est une œuvre à part entière, une volonté de retenir, assembler, faire se correspondre des œuvres, des séries, des blocs dans le temps, l’espace et les formats.

S’il s’agissait de dire en quelques mots ce qui sous-tend la création de cette collection j’aurais envie de me contenter cette citation de Térence : « Rien de ce qui est humain ne m’est étranger ». Artur Werther a composé sa collection comme un hymne à l’humanité, au visage de l’homme, à sa diversité, son habitat, son cadre, mais aussi comme une magnifique démonstration de ce que regarder, voir, saisir l’homme et ce qui l’accompagne veulent dire. Photographier des hommes au sein des ruines qu’ils ont fabriqué, vaut autant que de le photographier en tant que curiosité ethnique. Ce qui est vu et celui qui voit sont ensemble et tout autant montré l’un que l’autre. Le bon sauvage photographié dans sa savane à l’orée du XXéme siècle est l’objet d’une prise de possession au même titre que l’habitant des suburbs d’Afrique du Sud. Il est aussi empli d’humanité que les séries «d’August Sanders » ou que les photographies en série de « sportifs courant ».

La collection a aussi cette force de ne pas se limiter au temps présent figé pour l’éternité par la photographie. Elle comporte aussi de magnifiques vidéos. Entre le fixité des photographies et le temps qui s’inscrit en mouvement dans les vidéos, un dialogue continue. Toujours se souvenir qu’une belle collection n’est pas simplement le rapport du collectionneur avec ses œuvres mais aussi, le rapport que les œuvres tissent ensemble, rapports de coopération, de sympathie ou d’hostilité franche. Dans le même moment, l’exposition présente une belle série de livres de photographie. Ce serait par là qu’aurait commencé cette collection exceptionnelle, Artur Werther ayant longtemps collectionné les livres d’art.

Qu’ai-je retenu, pour moi, dans cette exposition exceptionnellement vaste.

Les photos splendides de David Goldblatt qui donne à voir une Afrique du Sud, où s’alignent les bâtiments d’une modernité fracassée et les fragiles logis en toile et tôles ou treillis de bois. Univers vide de toute humanité. Sauf de loin en loin, des fantômes qui errent.

Santu Mafokeng, très près des « nouveaux sud-africains » à la recherche des traces, d’un nouveau monde et des ruines de l’ancien. Une photo emblématique : OMO, la lessive dont l’enseigne est érigée au beau milieu d’une sorte de no-man’s land urbain, effacé par un vent de poussière.

Des séries de Guy Tillim. Spécialement celle qui montre les photos de jeunes soldats, des enfants ensuite après « formation » à l’armée populaire du Congo.

Magnifique video, « Disquieting nature » de Christine Meisner. Lent écoulement du temps à la vitesse de l’eau dans les marais.

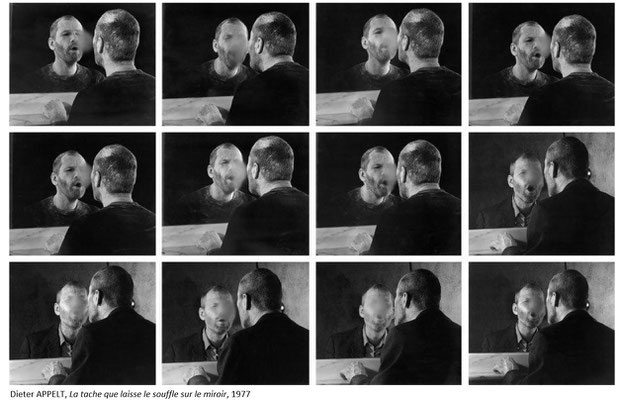

Une célèbre et magnifique série de Dieter Appelt.

Et Bien entendu, de splendides tirages d’August Sander.

Parmi tous ceux-là, je veux isoler un photographe africain, Oladélé Ajiboyé Bamgboyé, artiste contemporain qui est représenté par une très belle série de photos en couleurs jouant sur les transparences et disruptions crées par des voiles diaphanes.

D’autres photographes africains illustrent un mode de représentation très original, riche, violent et souvent ironique.

Et des photographies remarquables prises par des inconnus, et des documents ethnographiques et le sexe vu par les Japonais.

Exceptionnel.

Comprendre les Non Fungible Tokens (NFT) en 20 questions

Il vous suffira de tendre la main, vers les librairies du net,

Babelio, Amazon, Fnac, books.google, BOD librairie et l'éditeur: Arnaud Franel Editions

Quelques ouvrages de Pascal Ordonneau

Panthéon au Carré est disponible aux éditions de la Route de la Soie.

Promotion est disponible chez Numeriklivre et dans toutes les librairies "digitales"

Au Pays de l'Eau et des Dieux est disponible chez Jacques Flament Editeur ainsi que

La Désillusion, le retour de l'Empire allemand, le Bunker et "Survivre dans un monde de Cons".

"La bataille mondiale des matières premières", "le crédit à moyen et long terme" et "Les multinationales contre les Etats" sont épuisés.

En collaboration: Institut de l'Iconomie

S'inscrire

chaque semaine "La" newsletter (tous les lundis)

et "Humeur" (tous les jeudis)

Il vous suffit de transmettre vos coordonnées "Mel" à l'adresse suivante

pordonneau@gmail.com

Pascal Ordonneau

Pascal Ordonneau