SOLILOQUES 2013

- Wanda Davanzo, la couleur en mouvement

- Sophie Calle, Ryan MacGinley, Pius Fox

- Faire la queue c'est tout un art!

- Un p'tit tour de FIAC

- Perrotin et la recherche du vide

- Cherel

- Callahan chez Camera Obscura

- Adam Shibli, la sédimentation de l'instant

- Lorna Simpson, inscrire le temps dans la durée

- Cerise Doucède

- Ron Mueck

- Shoji Ueda

- Ingar Krauss

- Vanessa Winship

- Lee Jin

Promenade 25, Wanda Davanzo: la couleur en mouvement

Wanda Davanzo chez Philippe Ageon

BOA, 11 rue d’artois, 75008

Créer, inventer, projeter, c’est choisir. Faire des choix. On peut décider d’être témoin et de se faire transparent aux choses, aux gens, aux situations. On peut vouloir interroger et mettre en image ou en forme, dans la pierre, ou sur une pellicule les questions qu’il faut se poser. On peut aussi décider qu’il peut être agréable de proposer des réponses. Que tout n’est pas triste dans le monde et que la cohorte des artistes n’est pas là pour ajouter des pleurs aux pleurs. Que le monde bouge. Que les idées se succèdent et les images aux images. Que c’est heureux et que c’est gai.

C’est précisément cette version de l’art que privilégie Wanda Davanzo. Une de ses dernières œuvres, achevée il y a peu, à 94 ans, est un concentré de l’esprit dans lequel, une femme, passionnée de peinture et de création, a progressé dans l’existence.

Artiste parmi les artistes, Wanda Davanzo est de ces peintres qu’on nommera « passeurs ». Immergée dans la création, parmi les créateurs, Wanda a eu ce talent qui est de reconnaître les chemins débroussaillés ou découverts, la nouveauté de certaines voies, de mondes jusque-là inconnus. Elle a su avancer vers le neuf, le nouveau, ce qui n’était pas encore sûr, pas encore admis. Jeter un regard complétement nouveau sur le monde, n’est jamais facile. Il est des essais qui ne sont jamais transformés, des découvreurs que leur découverte épuise, des avancées qui ne seront jamais poursuivies jusqu’au bout. Pour continuer le chemin, pour demeurer en tête de la troupe, il est parfois indispensable de se reconnaître des amis, des fidèles ou des disciples. Il est toujours rassurant de se découvrir à plusieurs quand, initialement, on était bien seul. L’héroïsme de la création se paye cher en solitude, donc en doutes, en renoncements, en tentation du retour vers une terre plus solide, plus ferme et chaleureuse.

Wanda Davanzo a avancé avec les inventeurs, les créateurs et les risque-tout. Créant à leur suite, elle a su traduire leurs mots, leurs idées, leurs rêves. Elle a su passer leurs messages en se les appropriant, en les démultipliant. Son attitude n’a rien à voir avec ce qu’on nomme habituellement « les suiveurs ». Ceux-là qui sont à l’affût d’une belle technique éprouvée et déjà marchande et qui viennent sur les traces d’un artiste ou dans le sillage d’un style, monétiser les inventions et les trouvailles. Avec Christophe Colomb des passeurs, qui vont à l’assaut de l’inconnu et lui permettent de continuer son œuvre de découvreur. Après lui, des suiveurs, qui espèrent n’avoir qu’à se baisser pour ramasser l’argent.

Wanda Davanzo, qui a pendant 17 ans été à l’écart de tous les courants français de la peinture dite « de l’école de Paris », s’est pourtant trouvée en train d’avancer dans les chemins que les peintres de cette école ouvraient. Ils sont fascinants ses travaux qui font penser aux texturologies de Dubuffet. Peintures denses et dures où la couleur se fige, en strates de terres ou de ciel. On la trouvera aussi du côté des signes lancés sur la toile comme Michaux, mais aussi Jan Voss. Naissance du mouvement, de la vigueur et de l’action en peinture, le coup de pinceau impose rythme et vitesse. Dans quelques temps, fascinée par Schneider, elle mettra en œuvre cette aptitude à la vitesse et à la musique. Grands coups de couleurs, mouvements violents et traces larges et lourdes de couleurs stridentes.

Puis, le déferlement en torrent et violences s’apaise, c’est vers des formes plus que des gestes que se tourne Wanda Davanzo. Des blocs de couleurs qu’elle assemble. De grandes strates qui s’emboîtent. Courants plus « américains » que « Français » qu’elle fait siens. Recherche d’équilibre, construction, gravité sont venus se substituer au chaos, aux fluides et à l’exultation.

Dans toute cette œuvre où les grands formats sont nécessaires (comment dire violence, vigueur et vitesse sur des toiles à la dimension d’un timbre-poste ?), il faut mettre à part le travail au crayon et au fusain. La technique n’importe pas peu contrairement à ce qu’on aime à penser de l’œuvre d’un artiste. Tous les artistes ne savent pas entretenir avec le papier et ses instruments préférés le crayon, le fusain, la craie un rapport aussi créatif qu’avec la toile, l’huile ou l’acrylique. De grands artistes à l’aise dans les grands formats sont parfois dénués de présence, de charme ou de violence sur des « feuilles », des « buvards » ou des « cartons ». Wanda Davanzo excelle dans ce travail-là, si proche des feuilles imprimées, fait pour une lecture intime et attirer le regard solitaire.

Les traces et signes de ses grandes œuvres s’y retrouvent aussi vrais, plus fragiles et moins tonitruants. Esprit méditatif et esprit de conquête, elle est là, partout, cette artiste, vigoureuse et pénétrante.

Promenade 23: Rue Quincampoix, quelques photos donnent à réflèchir: pourquoi des photos?

Beaucoup de galeries de photos dans cette rue, et des boutiques en tous genres. Il faut passer, scanner, laisser traîner ses yeux, leur donner toute liberté de regard ou de … quel est le contraire de regard ? « non-regard » ? Des photos passent, des images, des portraits, des scènes. J’aime l’art de la mise en scène qui se déploie dans les devantures de boutiques. Entre alimentaire et bizarre, une façon de communiquer, d’inviter, d’inciter et d’exciter. Les boutiques aveugles sont plus nombreuses. On ne consomme plus. Ni art. Ni shushi. De temps à autres un peu de lingerie sado-maso (à l’intérieur de la boutique, trouve-t-on les accessoires et les instruments ?).

Et puis, une galerie que j’aime bien. On y expose les photos d’un voyage de seniors du quatrième ou cinquième âge. Informations ? Photos documentaires ? Photos pour « dire les choses » ? Pour montrer qu’il n’y a pas que le « beau », « l’étonnant », « le frappant » , ni « le drame ou le tragique ». Il y a « la vie quotidienne et de quoi elle est faite ». De ces petits riens. Des fauteuils roulants, des cannes, des sourires édentés, des rides qui se creusent, des visites au Louvre ou ailleurs, n’importe où qui se visite. Pourquoi pas ? Aurait-on fait mieux en montrant des photos de touristes en train de vivre un safari photo dans la forêt de Fontainebleau ou celles prises en accompagnant une classe de jeunes enfants à qui on fait découvrir le château de Vincennes (qui vaut le déplacement, by the way !).

La photo c’est ce qui se prend. Prendre des photos… A un peintre a-t-on jamais dit qu’il prend … ? Outre ses pinceaux, que prendrait le peintre ? Ne dérivons pas. On était rue Quincampoix, regardant des photos documentaires sur une virée touristique de sympathiques vieillards et vieillardes. Photos prises et pas dissimulées : dans un moment de générosité, les images prises ont été tirées, développées, agrandies, données à voir. Et peut-être vendues ! Je n’ai pas demandé. Au fait pourquoi les montre-t-on ? A qui ? Pour des collectionneurs ? En tant qu’œuvres d’art ? Je suis entré dans la galerie. J’ai essayé de voir les photos. Je suis sorti. A qui ces photos étaient-elles destinées ? Malaise. Non pas en raison du sujet. Non pas en raison du côté pas très gai des personnages sujets du photographe. J’ai vu plus terrible, plus émouvant, plus documentaire. Le malaise ici naît de la question : pourquoi ? Le photographe a-t-il voulu nous montrer qu’à côté du monde bien portant des promeneurs de la rue Quincampoix, un autre monde vivait et se promenait lui aussi qui pourrait bien venir un jour dans cette rue Quincampoix. Il regarderait les photos prises lors d’une autre visite.

Photographier ? C’est prendre, en effet ! On n’est pas obligé de rendre. C’est-à-dire montrer. Des milliards de photos sont prises dans le monde. Pas nécessairement montrées. Et si montrées pas nécessairement vues, encore moins revues. Penser à Vivian Meyer. Génie méconnue de la photo, dit-on maintenant. Des milliers de photo pas montrées. Pire : Prises et pas développées ! C’est ça la vraie collection : trouver la chose convoitée depuis toujours et l’enfermer à double tour, dans un album, une bibliothèque, un portfolio, un tiroir, un carton ou un petit bureau ! Ne pas développer la photo qu’on vient de prendre c’est le comble de la prise de photo, c’est le comble du photographe collectionneur. Le rapt pur.

Cela ne me dit toujours pas pourquoi cette exposition de photos de seniors en balade ? J’aurais dû demander. Peut-être la première d’une série sur la vie. Ou l’avant-dernière ! La première aurait été consacrée à la naissance.

Une autre galerie, un peu plus loin, en angle, des portraits, beaucoup de portraits soigneusement faits. On aimerait probablement se faire tirer le portrait de cette façon-là, toute respectueuse des têtes, des lèvres, de yeux et des sourires… autrefois, on faisait ces photos avec des effets de lumière. Le noir et blanc obligatoire imposait qu’on trouvât quelques ombres, quelques rayons de soleil, des gris ou des blancs un peu ternes. De tout cela, on faisait un modelé de visage, un petit air sérieux ou dramatique selon le désir du client. La galerie que je traverse bien vite finalement montre des photos en couleurs. Avec la couleur ça fait plus réaliste. Plus net quand c’est bien pris. Certains photographes tiennent beaucoup à ce que les photos qu’ils prennent soient ressemblantes.

Promenade 21 : Faire la queue c’est tout un art mais peut-on faire de la queue un critère de l’art ?

C’est la semaine de l’art. Il y en aura pour tout le monde. Il y en aura à peu près partout, du Grand Palais au Petit, sous les ponts, côté Alexandre III, le petit salon Slick, sur les bas-côtés des Champs Elysées (venez avec vos boules quies). Les grands seront exposés ici, les petits là, et il y aura les œuvres dedans et les œuvres dehors, (ils disent "hors les murs") où les enfants pourront jouer, des choses dans les jardins des alentours, aux Tuileries surtout. Il y aura des expositions jusqu’au Carrousel du Louvre…

Le jeudi 23, je n’avais d’invitation que pour le salon Slick ! Quand je le quittai, je compris instantanément le drame psychologique qui se joue dans la tête d’une taupinière quand le char d’assaut s’approche : la FIAC resplendissait de tous ses feux. La verrière explosait en lumières exubérantes. Aux pieds du Grand Palais, la foule des adorateurs et des officiants s’allongeait en un gigantesque serpent. Pour atteindre le saint des saints, l’exposition des expositions, dans la file d’attente les derniers arrivants devaient prendre place à 500 mètres au moins de l’entrée. Il était tard. Il faisait nuit. Il pleuvait par moment. Mais au sein du cortège, les rangs étaient paisibles. La troupe ne bronchait pas.

Bronche-t-on lorsqu’on fait partie des happy few ? Plus on attend et plus les gens qui passent vous regardent avec envie. Ils se disent « voilà des happy few, des VIP, des invités prioritaires, des Guests qui auront droit au champagne gratis et au lounge. Qui pourront, au calme, piquer un petit roupillon. Qui s’entre-embrasseront, joue droite-joue gauche. Qui se con-féliciteront de tout et de rien. Qui se dépenseront pour n’avoir rien à payer. Et qui achèteront devant leurs meilleurs amis, point rouge, et, enfin seuls, auront le droit de changer d’avis, point orange. Ils se diront, ceux-là qui regardent les gens qui sont invités à regarder, qu’ils sont bien superficiels et ne méritent pas un regard.

La queue est presque naturelle quand on est invité et privilégié. Un privilégié sait se tenir: il a appris qu’« à cheval donné on ne regarde pas les dents ». Etranges, en revanche, sont ces queues de gens banals, de touristes communs ou d’afficionados égarés. Par exemple : pour l'exposition Frida Kalho. J’ai voulu y aller deux fois. La première fois, cent mètres de queue, la seconde deux cents. Je me suis dit un moment que, comme on était au Jeu de Paume, la queue était pour Monet. Je me suis souvenu que c’était une semaine de vacances scolaires : les collégiens ont le temps de se rendre dans l’Orangerie pour méditer sur un des pères de la peinture moderne. Moi-même y retourne fréquemment pour méditer sur les couleurs et les ombres du jardin de Giverny, de ses saules pleureurs et de son pont japonais.

La queue n’était pas pour Monet mais pour Frida Kalho ! Rien qu’à entendre ou écrire ce nom on a envie de paraphraser : « savez-vous ce que c’est que Frida kalhoïser » ? Ou bien « Aimez-vous Frida » ? Etc. etc. On a envie surtout de dire tout haut ce que les gens n’osent pas dire même tout bas: la peinture de Frida n’a aucun intérêt. Ou alors, toutes les peintures, reproduites pour en faire des cartes postales vendues par l’UNICEF, par « les amis de l’orphelinat des poilus de la guerre de quatorze", les peintures « fait avec les pieds », « fait par un aveugle», «fait pas un paraplégique», sont nécessairement dignes des qualificatifs les plus sublimes. Atterrissons : Frida, c’est l’histoire d’un accident de tramway admirablement communiqué. C’est du surréalisme de banlieue. Régulièrement, ils surgissent dans le champ des media, le type ou la fille qui ont eu un gros accident et qui se sont dit « tiens! si je peignais? ça aiderait le temps à passer pendant la convalescence » ou bien « tiens! si me mettais à pousser la chansonnette », « ou bien, faisons donc de la pâte à modeler! ». Je sais que des génies exceptionnels comme Dubuffet ont collationné pour les collectionner des dessins de ce genre, faits aussi par des simples. Je sais qu’il a inventé « l’art brut » et a donné à ces dessins et ces peintures leurs lettres de noblesse. Je sais tout cela. Dubuffet est un être passionnant ce qui n'empêche par l'art brut de rassembler parfois un fatras digne d’un étalage de sculptures africaines dans une foire à tout.

J’en ai assez dit sur la bonne Frida. Je me retiens maintenant. Je risque d’être poursuivi par une association de soutien aux handicapés. Comme on le dit dans un film que j’ai vu récemment : « les grands rêves sont aussi permis aux petits rêveurs ». (sic : dans Turbo). Laissons en paix, les grands rêves de Frida et les petites réalisations.

Les queues sont-elles l’indicateur, le bench-mark incontournable du succès, de l’importance de l’artiste ou de la manifestation ? Voilà un sujet de méditation pour les nuits d’insomnie. Voilà le teaser idéal pour les dîners en ville.

PS: pour éviter les queues, les coupe-fils! Sauf que lorsque chacun se sera muni d'un coupe-fil, il y aura à nouveau la queue

Promenade 24, l’humeur peut être gaie, même en hiver

De la galerie Perrotin à la Galerie Vidal Saint Phalle. Premiers rayons de soleil conjoncturels ou exorcismes anti-crises ?

Sur le conseil d’une amie. « Allez plutôt voir Sophie Calle chez Perrotin! » j’y suis allé. Il n’y avait pas seulement Sophie Calle, et comme j’étais lancé je suis allé voir quelques autres galeries dont celle de Bernard Vidal

Sophie Calle donc. J’aime son travail. Ses provocations. Ses idées méditatives, interpellantes, son travail de photo qu’on lit comme un livre et son travail d’écriture qui se regarde comme des photos. A la Galerie Perrotin, il s’agissait de photo de vide commenté en plein. L’idée : des tableaux ont été dérobés ou détruits. Sophie Calle a installé des cadres à la place des tableaux et a demandé à des regardeurs ou aux gardiens des musées ou à toute personne de commenter. Dans les tableaux dérobés, (6 dont Vermeer et Rembrandt) il s’agit de dire ce qu’on pense de l’accrochage : le cadre, nu ou sous un verre comme dans l’état initial de l’encadrement de l’œuvre. Pour le tableau détruit, il s’agit de le décrire et de le commenter.

Le résultat est étonnant à la fois de créativité, de variété, de cocasserie, drôlerie ou encore de vérité. Les commentaires ont été repris et mis en texte sont apposés aux côtés des cadres, vides de tout tableau. Ils s’enchaînent dactylographiés, comme un texte unique dont la seule respiration est matérialisée par les points qui séparent clairement les différents énoncés et propos tenus par les interlocuteurs de Sophie Calle.

Je n’en dirai rien de plus. Il faut absolument aller voir sur place.

Une remarque cependant. L’un des cadres est posé sur un mur recouvert d’un tissu ou d’un papier peint. Finalement le cadre… encadre comme un tableau qui serait la reproduction d’un papier peint ou d’un tissu d’ameublement. Or, dans une autre toute autre exposition, chez Suzanne Tarasieve, que je commenterai un peu plus tard, l’artiste présente un personnage se tenant sur le côté d’une cheminée. Sur cette cheminée, un miroir. Le miroir renvoie l’image d’un papier peint ou d’un tissu d’ameublement, identique absolument au papier ou au tissu qui décorent les murs de part et d’autres de la cheminée…

Qui a dit que les artistes communiquaient par ondes invisibles ?

Toujours chez Perrotin, des photos de Ryan McGinley « Body loud ».

Photos naturelles ? Gaies pour toutes celles qui sont exposées. Corps illuminés dans tous les sens du terme, couleurs, sensualité. Etranges photos parfois : plongé dans une eau orange, le corps d’un modèle parait coupé au niveau des bras et des jambes. Photos de jardins d’Eden. Adam et Eve (je ne sais pas si c’est le titre) courent l’un vers l’autre dans des sous-bois dorés. Mais aussi du rigolo avec des versions nouvelles de Tarzan et de Jane suspendus à une branche d’arbre. Filles illuminées par des feux d’artifices. Corps chantants. Très gai.

Pius Fox, chez Bernard Vidal.

Plus loin, au bout de la rue Vieille du Temple, dans la rue du Trésor, Bernard Vidal présente un jeune artiste. Pius Fox. Ici aussi c’est le temps de la gaieté et du plaisir de concevoir des formes géométriques, lumineuses se jouant des perspectives.

Les œuvres sont à taille humaine, de petit format, jusqu’à des dimensions raisonnables. Les couleurs sont franches et ensoleillées. Les tableaux bien construits. Et les prix sont tout à fait sympathiques. Bonne pioche. Artiste à suivre.

Promenade 23, suite: Rue Quincampoix, d'autres photos, à suivre

Et puis, une petite façade. Pas beaucoup de linéaire de vitrines, un immeuble « tranche de cake » comme les temps anciens les affectionnaient, une photo, une seule. Qui capte le regard. Qui l’accroche. On ne peut plus avancer. Il faut suivre le regard qui se décide à pousser la porte d’entrée de la galerie, toute en longueur. Galerie librairie, où on expose les photos de Sylvain Couzinet-Jacques. Bizarre. Couleurs profondes. Abstraction ? En fait un flouté maximum, je comprends que le photographe travaille sur des photos, dont il a extrait des détails et les a zoomés. Univers où se devinent des visages, des attitudes. On scrute, on cherche, on a le sentiment que derrière ces couleurs qui ne sont pas de l’abstraction, derrière ces « informes », il y a des formes, derrière ces ombres, sorties d’un brouillard opaque ?, il y a des gens… il faut regarder, scruter, fouiller, s’approcher, laisser son esprit errer après avoir fait faire le travail par les yeux. A voir ! Vraiment ! (mais pas beaucoup de photos… il faut se contenter d’un accrochage minimaliste).

En fait, ce petit accrochage a lieu dans l’espace librairie, une coursive de la galerie AgnesB où l’espace est plus généreux (voir ma chronique sur Lucas Foglia).

Plus loin dans la même rue, la galerie Linz, montre Magali Lambert, jusqu’au 20 décembre de cette année. L’image de l’invitation à venir à la Galerie est une belle photo. On aurait presque envie de dire « belle et parfaite » (comme les photos de Foglia…).On a surtout envie, pour certains angles de vue, certains « décrochages » de réalité (miroirs installés dans des champs, au milieu des blés…) de penser à Bernard Faucon et les fissures qu’il aime introduire dans les visions les plus triviales. Fissures qui seraient des interstices ou des menaces de rupture. Chez Magali Lambert, les miroirs sont posés un peu vite, un peu au hasard, davantage procédé visuel que recherche sur le sens de l’image, de sa duplication et de sa mise en boîte finale.

Quelques images, moins parfaites, moins réalistes, annonce de l’intimité par l’usage du flou. Ce sont de belles photos, curieusement figées.

Deux Photographes à suivre assurément.

Promenade 22: Un pt'it tour de FIAC.

J’y suis allé avant de filer à Berlin et à Berlin, chaque fois que je mettais les pieds dans une galerie, on me disait, l’air mi-amusé, mi-critique, vous n’y êtes pas ? (« y » étant mis pour FIAC). Bien sûr, avant d’aller à Berlin, j’ «y» étais allé . Maintenant que la FIAC est fermé, je me sens moins gêné pour dire ce que j’en ai pensé et ma chronique ne risquera, ni d’abuser les amateurs d’art et de les déplacer pour rien, ni de mésestimer les efforts des participants et de les décourager pour si peu !

Comment faire pour rendre compte de la FIAC quand on a trop peu de temps ? On doit partir à Berlin, des amis vous y attendent et franchement, ce serait trop bête de louper cette fête-là en s’attardant au Grand Palais. Dans ces conditions quel moyen de rendre compte et de tenter l’exhaustivité ? Prendre la première allée par main droite puis, arrivé au bout de cette allée, prendre la suivante par main gauche et ainsi de suite. C’est méthodique, genre bourrin, mais ça marche. Pendant qu’on circulera, on prendra des notes à la volée, comme ça sans y penser. On verra bien ensuite ce que cela donne. On corrigera peut-être. Peu importe. Le tout c’est de commencer. Commençons.

Evidemment, on n’a pas pu rater les deux ou trois Basquiat (je ne mets pas de s à la fin bien que ce soit devenu un nom commun et puis on dit bien un Chagall, deux Chagall et non pas deux « Chagaux ») et aussi quelques Jan Voss. J’aime bien Jan Voss, c’est sage et classique et assez gai. Il ne fera jamais de mal à personne. Pour faire vibrer les âmes et les sensibilités, les mettre en risque d’un peu de violence et de couleurs acides, tourmentées et quelque fois menaçantes, on s’arrête devant un ou deux De Kooning. En avançant à une vitesse raisonnablement rapide on capte la présence de quelques allemands (chez un galeriste allemand, Michael Werner qu’il faut le mettre en valeur car ses dons au musée d’art moderne de la ville de Paris valent d’être cités). Ce sont donc un très beau Baselitz mais aussi un Lûpertz que j’ai trouvé de premier ordre et un Kirkeby à tomber à genoux. Bon, il fallait avancer, dommage. Noter que Baselitz était tout naturellement exposé par Thadéus Roppac. Deux pièces de belle taille, une sculpture et une toile (voir mes commentaires sur cette galerie par ailleurs). Je continue ma pérégrination et aperçoit rangé dans un coin un Wool. Mis au coin ? Je n’aime pas Wool, je n’essaie donc pas de porter mon regard sur lui pour le sortir de cette situation pénible. Pas loin du pauvre maltraité, Joan Mitchell expose son style abstrait, un peu dur, avec de charmants coups de griffe, très féminin finalement.

Pour ceux qui aiment les répétitions et le minimalisme un peu hoquetant, il y avait des monochromes, rouge, vert, fuchsia et même des bleus ! Rassurez-vous, pas des « bleu klein ». Ceux-là nous ont été évités. C’est peut-être un signe que le marché est en train de réétalonner les valeurs et de sortir de la circulation les monnaies un peu trop usagées. Les traditionnalistes auront eu leur content de satisfaction : les osselets de Vialla étaient sur le pont. Un peu de vent aurait même pu faire gonfler les voiles, pardon les draps ! Une remarque : à force de traîner d’expos en expos les draps se salissent. Il faudra penser à une lessive. Je suis sûr qu’un fanatique des œuvres de l’artiste saura bientôt trouver qu’elles changent de couleur avec le temps et que, comme pour Vermeer, il faudra retrouver l’éclat des draps d’autrefois. Toujours dans l’esprit de « rassurer », des Dubuffet ont été dûment convoqués et remplissent leur office de « coup de folie » à base essentiellement d’ « Hourloupe » au grand plaisir des aficionados.

Dans cette FIAC, on a des moments de gaité : les suiveurs de Soulage ne sont pas chiches de noir abondamment étalé et quasiment sculpté. A s’y méprendre avec le Maître mais beaucoup moins cher. Avis aux amateurs. Parmi les suiveurs, ceux de Nicky de Saint Phalle font des grosses dames en vert ou en jaune et ceux de Tinguely font tourner des moteurs qui ne font rien tourner. Les fan de Duchamp sont comblés : la tringlerie d’un magasin de fripes, marché aux puces de Vanves ou foire à tout de Palavas, expose une succession de vestes pour tous les âges. On a aussi quelques chiffons qui traînent, des morceaux de tôle coupante et tous ces trucs qui font « art en train de se faire ». On en a mais, c’est important de le souligner, pas trop et aussi, ce qui est significatif, moins, beaucoup moins de sado-maso, de sexes qui pendouillent et de culs sous toutes les coutures qu’il s’agisse de photos, de sculptures ou de peintures !

Parmi les connaissances, on verra La Chapelle lumineux à souhait livrant un hymne à la gloire des stations-services (Hopper est mis sur la touche). Des Chinois mais pas trop. Des Russes aussi (il en faut) pas écrasants. Beaucoup d’Allemands. Et de galeries allemandes, ce qui n’est pas choquant ne serait-ce que parce que les Allemands sont les seuls à avoir vraiment quelque chose à dire sur le plan artistique. Enfin, vérification est faite à nouveau qu’on n’est jamais « artiste en son pays » surtout en France, grâce aux Allemands Bissière est remis au goût du jour, grâce aux Américains on voit Desgrandchamps.

Pas de neuf alors ? Je ne sais pas ce qu’est le neuf en matière d’art contemporain ! Je dirai simplement que j’ai aimé des photos de Dirk Braeckman, le réalisme de Jules de Balincourt, les abstractions de Gunther Forg et le tachisme-signes chinois de Fabienne Verdier et aussi les traces d’Anne Marie Mie Van Kerckhoven.

Un dernier mot : Poliakoff ! L’homme qui avait trop lu Maurice Denis et ses histoires de « couleurs dans un certain ordre » etc…. Ennuyeux comme la pluie. C’est triste de voir partir en petits morceaux ou de s’effacer comme un joli souvenir qui ne fait plus surface, un « could be », un possible « grand de la peinture ». C’est ça la loi de l’évolution. Allons ! Poliakoff restera quand même un moment intéressant de l’histoire de l’art. Allons ! Sa cote ne devrait pas en souffrir : pour le moment, je dois être le seul à souffler le froid contre une multitude qui souffle le chaud. Doit-on désespérer les marchés ? Oui, certainement ! On n’hésite plus pour Billancourt !

Une conclusion : elle est propre et nette sur elle cette FIAC. On nous a évité les « tradi », moins de Picasso, de Hartung, de Soulage, de Warhol, de Lichtenstein, Morellet, Pollock, même les cobra n’occupaient pas le terrain comme autrefois…ni l’expressionisme allemand, pas de Fautrier ni de Gleizes ou de Metzinger…Elle nous a évité ce qui peut faire mal, les jeunes qui cassent tout pour essayer de se faire une place au soleil, les expériences qui se résument en trucs plus ou moins sales qui traînent par terre et les tous les machins sexuels qui essaient de nous rappeler les poncifs freudiens.

Une bonne foire marchande, avec ce qu’il faut pour combler les portefeuilles les mieux garnis et pour ne pas décourager ceux qui veulent rêver.

Perrotin et la recherche du vide

A l’inverse, sans contrainte parce que l’art est volonté, il faut accepter que cette liberté autorise le « n’importe quoi », le vide, le vent, le rien…

Il faut croire que tout, en ces jours-ci, est fait dans l’esprit d’austérité, ce qui va bien avec l’idée ultime de la liberté dans la création artistique. Par exemple, la Galerie Perrotin, en ce moment, expose des concepts, des raccourcis, des esquisses d’idées et des désincarnations de peintures. Si j’étais positif, je dirais que sont exposés là le parfum et les ombres des choses au lieu des choses elles-mêmes : cela prend moins de place, c’est moins difficile à transporter et par voie de conséquence, c’est moins cher à exposer.

Chez Perrotin qui sait ce que sublime veut dire, on s’est donné le droit de s’adonner au « rien », au vide, au parfum et à l’ombre. Si les lois de la gravité économique ne s’imposaient pas, je me laisserais à penser que c’est un moments de la poétique en peinture. Après avoir montré les choses, il faut exposer l’esprit des choses, et un jour ultime, les choses de l’esprit. Et d’exposer une fabuleuse statue de la liberté, « black-et-deckerisée », transformée en perceuse électrique où la couronne de rayons de soleil sert à forer un trou dans un mur. La statue (reproduite évidemment à une échelle réduite) est placée à l’horizontal et tourne sur elle-même comme la mèche d’un foret qui aurait été dessiné comme une statue de la liberté. Et ça tourne et ça creuse ! Le trou dans le plâtre du mur qu’elle doit percer est déjà bien profond ! Finesse des finesses des finesses, par un procédé dont l’ingéniosité s’est probablement trouvé fixée dans un brevet, des fils, des tubes, des trucs à transporter les fluides, envoient vers une autre pièce l’énergie nécessaire à faire tourner la même statue installée à l’horizontal comme décrite précédemment mais à une échelle minuscule et tournant proportionnellement moins vite pour faire un tout petit trou. Kolossal ! Ces deux objets en action, l’un qui a une belle taille, deux à trois mètres, et l’autre qui est minuscule, occupent à peu près trois salles d’exposition. Si ce n’est pas de la poésie telle qu’on l’a qualifiée d’ultime, ce ne peut pas être autre chose qu’une conséquence de la crise et un effet de l’austérité qui s’ensuit. Deux objets à exposer coûtent moins cher qu’une vingtaine. On ne s’étendra pas sur les œuvres du même artiste allemand qui hésitent entre arte povera et bricorama : des peintures en formes de pavements en linoleum rosâtre sur lesquelles, s’il faut en croire le carton d’annonce de l’exposition, on a pissé (à moins qu’il s’agisse d’un monsieur tenant un petit tuyau d’arrosoir).

Dans le même registre, en plus drôle, une mise en scène chinoise dans le style Tussaud ou musée Grévin fait planer une vielle dame qui parait vivante à s’y méprendre au milieu de tout un ensemble de raies manta, aux allures souverainement indifférentes, aux nageoires élégamment ondulantes sans pour autant bouger tant elles sont empaillées (les raies, pas la dame !) ou plastifiées. Et, tout autour de la vielle dame, des oiseaux de petite taille. Sublime. Cela m’a fait souvenir de la Galerie du Duc d’Orléans. Elle a disparu depuis longtemps. Pour les petits enfants, c’était un lieu merveilleux où des centaines d’animaux taxidermisés pouvaient être considérés sous tous les points de vue sur fond de jungle ou de banquise en carton-pâte. Donc Perrotin, comme il y a quelques temps la Fondation Cartier, offre à ses visiteurs un « galerie du Duc… le retour II » avec de l’humain dedans. Pas taxidermisé. En plastoc. Il y avait les morses sur la banquise, l’éléphant attaqué par un tigre, les hippopotames se frittant avec des alligators. Chez Perrotin, il y a la scène où une bande de gens sont installés dans des fauteuils et des canapés. Une différence de taille avec la galerie du Duc : des blocs de rocher ont été mis à la place de leurs têtes.

Et enfin, un artiste français (ouf ! Nous pouvons revendiquer une part dans la rénovation en cours de l’art sous toutes ses formes) qui couvre les murs de formes abstraites, carrés, losanges, rectangles, ovales et ronds qui symbolisent d’autres expositions qui présentaient de vrais tableaux, dessins, gravures etc… comme s’il ne restait plus de ces expositions que des fantômes, comme si les œuvres exposées s’étaient brutalement transmutées en absence d’œuvre, ou en leurs états d’avant le coup de pinceau, couleurs monochromes sur trames et toiles géométriquement correctes. Ajoutons pour donner à cette idée sa dimension fulgurante, ces œuvres qui viennent tout droit de l’observation attentive de toiles célèbres, hollandaises si possible, pour n’en retenir que les « sols damier ». Ces sols qu’on trouve, vous vous en souvenez, dans les œuvres de Vermeer et de tous les autres qui peignaient des intérieurs flamands, hanséatiques, hollandais ou parfois aussi allemands. De beaux carreaux noirs et blancs strictement alternés. Là aussi, il faut féliciter Perrotin d’avoir donné à cet artiste français, un espace pour s’exprimer et montrer qu’on peut réduire les œuvres à leurs plus simples expressions des agencements de formes plus ou moins géométriques (Maurice Denis, qui aurait mieux fait de se taire ne disait-il pas que la peinture ce sont des couleurs « en un certain ordre agencées ») ou de fractales (ce qui fait énormément moderne). Ici ce sont des carrés de linoleum (je n’ai pas vérifié précisément s’il s’agissait de morceaux de contreplaqués peints en noir et en blanc, ou de dalles de comble en chien, ou des marbres blancs et de marbres noirs, ou de marbres blancs peints en noirs et inversement) juxtaposés, sans collage, posés, en forme de sol carrelé à la hollandaise….

On n’a pas cité de noms. On ne veut faire de mal à personne. Ni à Perrotin dont on redira comme on l’avait dit dans une précédente chronique le bien qu’on pouvait en penser. On ne dira donc pas les noms des « artistes ». Soyez sûrs cependant qu’ils ont déjà beaucoup exposé. Ils sont donc suivis, connus. Ils sont lancés. Ils sont à deux pas de l’académisme.

Esprit de collection chez Bernard Vidal

L'exposition se tient 10 rue du Trésor 75004, jusqu'au 28 septembre

Bernard Vidal a décidé d’ouvrir la saison sur le thème de la mise en commun de moyens, de connaissances et d’œuvres. Carte blanche a été donnée à Jean-Pascal Léger pour composer une exposition dans la galerie de la rue du Trésor en association avec la Galerie Christophe Gaillard et avec la collaboration de quelques autres.

Ce n’est jamais simple ces histoires de « carte blanche ». En général, cela signifie « tu

fais ce que tu veux ». En la circonstance, cela prend un sens particulier « tiens, voilà un espace d’exposition, tu accroches ce que tu veux »…. Il faut avoir confiance ! Le

« ce que tu veux » peut conduire à de drôles de choses.

Pour le « regardeur », l’inconvénient de l’exposition d’artistes qui n’ont pas d’attaches ou de

rapports communs évidents réside dans le fait que passer d’une œuvre à l’autre n’est pas une progression, un discours, ni une histoire qui se continuent d’œuvres en œuvres et créent une intimité

et une connivence avec l’artiste. La diversité des auteurs, des techniques, des dimensions, font que chaque œuvre doit être découverte ou retrouvée sans que ses voisines soient d’aucune

aide, sans aucune transition. Au risque de la contradiction. Au risque de l’accumulation.

L’exposition n’est pas conçue dans l’idée de la confrontation ou de la provocation des œuvres ! Elle

n’est pas non plus une accumulation opportuniste d’œuvres dont le seul point commun serait qu’elles sont à vendre. Les œuvres ne se défient pas mutuellement et pourtant aucune ne se conforme à un

style unique ou homogène. Est-ce un indice : les artistes exposés, ni leurs œuvres ne se font de l’ombre les uns aux autres ? Se mettent-ils en valeur ? Il faut parcourir l’exposition

avec « l’esprit de collection » pour trouver la réponse. On voit vite que les œuvres sont en harmonie, se correspondent, dialoguent entre elles, comme s’ils venaient d’un même lieu, de

l’espace d’une collection. Au sein d’une collection les ruptures qui auraient pu créer des dissonances sont affaiblies voire supprimées. Le collectionneur fait l’unité de l’ensemble des œuvres

rassemblées qu’elles soient disparates, qu’elles se contredisent, qu’elles soient dessins ou peintures, qu’elles soient de grands ou petits formats.

La « carte Blanche » a-t-elle était jouée dans cet esprit par Jean-Pascal Léger ? Je le pense

volontiers. Parce qu’il a choisi ce qu’il apprécie, aime et défend, comme le collectionneur accroche sur ses murs les œuvres qui illustrent ses recherches et ses goûts.

Ce sont ainsi, Tal Coat, Per Kirkeby, Jan Voss, Thomas Mûller, Anna Märk, Lucien Hervé et tant d’autres que

Jean-Pascal Léger a rassemblés. A chaque « regardeur » d’apprécier l’esprit qui a présidé à ces choix et de chercher parmi ces œuvres très différentes, toutes intéressantes et

prenantes, les harmonies de la Carte Blanche.

L'art de la crise ou l'austérité a frappé.

Parce que l’art est volonté dans la recherche de la vérité. Le vouloir libre est une condition absolue, quand même cette liberté autoriserait le « n’importe quoi », le vide, le vent, le rien…

Il faut croire que tout, en ces jours-ci, est fait dans l’esprit d’austérité, ce qui va bien avec l’idée ultime de la liberté dans la création artistique. Par exemple, la Galerie Perrotin, en ce moment, expose des concepts, des raccourcis, des esquisses d’idées et des désincarnations de peintures. Si j’étais positif, je dirais que sont exposés là le parfum et les ombres des choses au lieu des choses elles-mêmes : cela prend moins de place, c’est moins difficile à transporter et par voie de conséquence, c’est moins cher à exposer.

Chez Perrotin qui sait ce que sublime veut dire, et création par conséquent, on s’est donné le droit de s’adonner au « rien », au vide, au parfum et à l’ombre. Si les lois de la gravité économique ne s’imposaient pas, je me laisserais à penser que c’est un moment de la poétique en peinture. Après avoir montré les choses, il faut exposer l’esprit des choses et, un jour ultime, viendront au droit des cimaises les choses de l’esprit.

Et d’exposer en manière d’exercice pratique, une fabuleuse Statue de la Liberté, « black-et-deckerisée », transformée en perceuse électrique où la couronne des rayons qui nimbent son front de déesse sert à forer un trou dans un mur. La statue (reproduite évidemment à une échelle réduite) est placée à l’horizontal et tourne sur elle-même comme la mèche d’un foret qui aurait pris la forme d’une statue de la liberté. Et ça tourne et ça creuse ! Le trou qu’elle doit percer dans le plâtre du mur est déjà bien profond ! Finesse des finesses des finesses, par un procédé dont l’ingéniosité s’est probablement trouvé fixée dans un brevet, des fils, des tubes, des trucs à transporter les fluides, envoient vers une autre pièce l’énergie nécessaire à faire tourner la même statue installée à l’horizontal comme décrite précédemment mais à une échelle minuscule et tournant proportionnellement moins vite pour faire un tout petit trou.

Kolossal ! On sent là une critique audacieuse de la culture politique américaine : la statue de la déesse n’est métaphoriquement qu’un mécanisme destiné à vriller, forer, creuser les crânes et les cerveaux pour y déverser l’ordre et la loi américains. Ces deux objets en action, l’un qui a une belle taille, deux à trois mètres, et l’autre qui est minuscule, occupent à peu près trois salles d’exposition. Si ce n’est pas de la poésie telle qu’on l’a qualifiée d’ultime, ce ne peut pas être autre chose qu’une conséquence de la crise et un effet de l’austérité qui s’ensuit. Deux objets à exposer coûtent moins cher qu’une vingtaine. On ne s’étendra pas sur les autres œuvres du même artiste allemand qui hésite entre arte povera et bricorama : des peintures en formes de pavements en linoleum rosâtre sur lesquelles, s’il faut en croire le carton d’annonce de l’exposition, on a pissé (à moins qu’il s’agisse d’un monsieur tenant un petit tuyau d’arrosoir).

Dans le même registre, en plus drôle, une mise en scène chinoise dans le style Tussaud ou musée Grévin fait planer une vielle dame qui parait vivante à s’y méprendre au milieu de tout un ensemble de raies manta, aux allures souverainement indifférentes, aux nageoires élégamment ondulantessans pour autant bouger tant elles sont empaillées (les raies, pas la dame !) ou plastifiées (la dame tout et autant que les animaux qui l’entourent). Et, tout autour de la vielle dame, des oiseaux de petite taille. Sublime. Cela m’a fait souvenir de la Galerie du Duc d’Orléans. Elle a disparu depuis longtemps. Pour les petits enfants, c’était un lieu merveilleux où des centaines d’animaux taxidermisés pouvaient être considérés sous tous les points de vue sur fond de jungle ou de banquise en carton-pâte. Donc Perrotin, comme il y a quelques temps la Fondation Cartier, offre à ses visiteurs une « galerie du Duc… le retour II » avec de l’humain dedans. Pas taxidermisé. En plastoc. Il y avait les morses sur la banquise, l’éléphant attaqué par un tigre, les hippopotames se frittant avec des alligators. Chez Perrotin, il y a la scène où une bande de gens sont installés dans des fauteuils et des canapés. Une différence de taille avec la galerie du Duc : des blocs de rocher ont été mis à la place de leurs têtes.

Et enfin, un artiste français (ouf ! Nous pouvons revendiquer une part dans la rénovation en cours de l’art sous toutes ses formes) couvre les murs de formes abstraites, carrés, losanges, rectangles, ovales et ronds qui symbolisent d’autres expositions qui présentaient de vrais tableaux, dessins, gravures etc… comme s’il ne restait plus de ces expositions que des fantômes, comme si les œuvres exposées s’étaient brutalement transmutées en absence d’œuvre ou en leurs états d’avant le coup de pinceau, couleurs monochromes sur trames et toiles géométriquement correctes. Ajoutons pour donner à cette idée sa dimension fulgurante, ces œuvres qui viennent tout droit de l’observation attentive de toiles célèbres, hollandaises si possible, pour n’en retenir que les « sols damier ». Ces sols qu’on trouve, vous vous en souvenez, dans les œuvres de Vermeer et de tous les autres qui peignaient des intérieurs flamands, hanséatiques, hollandais ou parfois aussi allemands. De beaux carreaux noirs et blancs strictement alternés. Là aussi, il faut féliciter Perrotin d’avoir donné à cet artiste français, un espace pour s’exprimer et montrer qu’on peut réduire les œuvres à leurs plus simples expressions : des agencements de formes plus ou moins géométriques (Maurice Denis, qui aurait mieux fait de se taire ne disait-il pas que la peinture ce sont des couleurs « en un certain ordre agencées ») ou de fractales (ce qui fait énormément moderne). Ici, ce sont des carrés de linoleum (je n’ai pas vérifié précisément s’il s’agissait de morceaux de contreplaqués peints en noir et en blanc, ou de dalles de comble en chien, ou des marbres blancs et des marbres noirs, ou de marbres blancs peints en noirs et inversement) juxtaposés, sans collage, posés, en forme de sol carrelé à la hollandaise….

On n’a pas cité de noms. On ne veut faire de mal à personne. Ni à Perrotin dont on redira comme on l’avait dit dans une précédente chronique le bien qu’on pouvait en penser. On ne dira donc pas les noms des « artistes ». Soyez sûrs cependant qu’ils ont déjà beaucoup exposé. Ils sont donc suivis, connus. Ils sont lancés. Ils sont à deux pas de l’académisme.

Promenade 17, entre Grand et Petit Palais, Jordaens, Vallotton, Braque

Donc, comme je l’ai indiqué dans ma dernière newsletter, j’ai fait les trois sommets, les uns après les autres, d’affilée, en moins d’une journée, comme un vrai fan d’alpinisme extrême. Une différence : pas de talc pour les mains, mais un carnet et un crayon.

Ainsi, avec un entraînement minimum, en une seule fois, j’ai visité trois expositions qui comptent. Pas des obscures comme celles qu’on voit d’un coup, les « J’entre et je sors », peu importe le lieu, la galerie lambda ou celle de prestige. Mes trois-expositions-d’un coup comprenaient les deux du Grand Palais et celle du Petit Palais. Un mot sur ce gigantesque complexe artistique, réponse à la menace lancée par le porte-avions nucléaire, Pompidou-Beaubourg et les croiseurs-corsaires qui maraudent de conserve, Palais de Tokyo et MAMVP. Le Grand Palais, c’est une capacité de feu qui se renforce tous les ans. Deux, trois, quatre expositions d’un coup. Des grandes combinées à des petites. Grandiose. Et en face du Grand, le Petit Palais, qui, lui aussi, est capable de mettre en batterie de gigantesques espaces… Je n’ai pas cité pas le Louvre, au sein de ce rude combat ? Lui, c’est le vaisseau amiral, entouré d’une flotte colossale, couvrant les âges, les temps et l’espace. Il est à part.

J’ai visité dans un certain ordre que je ne trahirai pas car j’ai, dans ma dernière newsletter, créé un petit challenge ! Qui me connait, trouvera l’ordre choisi et ses motifs. Trois expositions : ce sont, dans le désordre, Jordaens, Vallotton et Braque. Evidemment, ce ne sont pas des artistes de même stature. Mais justement, pour que ce soit une promenade il faut introduire la variété, la diversité et ne pas tomber dans le risque de ne considérer que le sublime et de dédaigner l’accessoire. Et puis, dans le challenge que je m’étais lancé le temps ne comptait pas pour du beurre ! Il ne fallait pas se laisser aller à ralentir le rythme sous prétexte d’un enthousiasme, d’un étonnement ou d’une difficulté artistique. Il fallait avancer. J’ai avancé.

C’est une promenade n’est-ce pas ? On a droit à la rêverie. On peut divaguer. Se laisser aller. Musarder. Tout en hâtant le pas, puisque le temps est compté. J’avais bien choisi. Absolument rien de commun entre ces trois artistes. C’était même une gageure que de penser les voir, les regarder, les comprendre à toute vitesse quand ils sont si différents, voire opposés.

Opposés n’est pas le bon mot. La question ici est la profondeur de vision. On devrait plus souvent s’interroger sur les peintres de la surface des choses et aussi sur ceux qui usent du pinceau comme du pic de mineur et sur les autres qui manient tous les moyens et outils possibles pour nous débarrasser des taies que les arts classiques et traditionnels ont apposé sur nos yeux tout au long d’ années d’habitude et de paresse intellectuelle.

Derrière cette question de la profondeur de vision, il faut aussi trouver l’esprit de peinture. Le pourquoi qui fait qu’un homme, un jour puis toute sa vie, décide de se transformer en porteur de pinceaux et en applicateurs de couleurs. Les besogneux se joignent ici aux visionnaires, les intellos aux sensuels, les troublés aux amoureux de géométrie. Pourquoi ?

Je dirai à part ce que j’ai aimé ou ce que j’ai détesté dans chacune de ces trois expositions. Ma promenade, je l’assure, a été passionnante, tant les paysages furent variés et les perspectives différentes.

Quelques notations.

Entre ces trois artistes, l’un est de la catégorie « fabricant d’art ». J’y mets aussi, la fameuse Artemisia, le « Grand » Canaletto, le moderne Helmut Newton, le contemporain Gerhard Richter… il en est d’autres, bien sûr ! Ceux-là, je les ai chroniqués, c’est pourquoi je les cite. Jordaens est exactement un fabricant d’art. Peut-être encore plus caricatural que ceux que je viens de citer. Le fabricant d’art est l’artiste qui fait ce qu’on lui demande ou qui sait ce qui trotte dans la tête de son client et qui ne lui fabriquera d’art que ce qui va à la rencontre de ses idées et, par conséquent, de son portefeuille. Jordaens est un digne représentant d’une corporation qui est honorable. Il n’est point de commerce, ni d’industrie honteuse pourvu que les bonnes mœurs et l’ordre public soient respectés. Etre fabricant d’art ne veut pas dire barbouilleur du Dimanche, ou décorateur de comice agricole, ni peinturlureur de coloriages enfantins. Au contraire. Le fabricant d’art doit démontrer qu’il connait son temps, ses mœurs, les idées dominantes, les penseurs contemporains, y compris et surtout ceux qui passeront comme le café, et aussi les goûts des gens qui vont payer l’œuvre. Il doit le meilleur de la technique, le plus achevé des produits. Il doit de la qualité. Il doit de la virtuosité quand le client le demande. Il doit aussi de la maîtrise et e la sagesse, car, un tableau, mis au mur est vu par la société. Il ne peut pas nuire à son client ! Ajoutons qu’acheter un tableau, pour n’importe qui, même au XVIIème siècle, c’est quand même jeter l’argent par les fenêtres ! Alors, autant que le produit soit de bonne qualité et que cela réjouisse amis, relations, parents.

Jordaens a su admirablement « faire » de l’art, usant de toutes les conventions, utilisant les thèmes les plus connus, (il ne faut pas effrayer le bourgeois) et surtout les plus conformes aux idées et aux idéaux de l’époque. Pour aboutir au meilleur service de sa clientèle, il avait un atelier. Comme tout le monde dira-t-on, comme son parent Rubens, comme tout peintre heureux d’être demandé. Pour ce qui le concerne, l’atelier était un véritable lieu de production d’art, pas de création artistique. Puisqu’il n’est pas question que du génie vienne tout gâcher et perturber l’ordre des choses habituelles, il suffit de mettre en œuvre un personnel bien formé aux techniques du dessin, de la peinture, du portrait et des bouquets de fleurs et puis de répéter les thèmes qui plaisent. Ah les « Suzanne au bain », « les danses de Salomé », les « satyres qui poursuivent des nymphes », les gestes coquins (on dit « lestes » dans ces cas-là) et les audaces d’alcôves ! « Jordaens incorporated » a vraiment bien marché. Il a vendu du néerlandais aux néerlandais, de la richesse aux adeptes de la contre-réforme et aux trentins, de la gaudriole à la bourgeoisie flamande et marchande, pas bégueules ceux-là ! Il a un peu caravagé pour les scènes de genre, beaucoup raphaélisé quand les commandes portaient sur une vierge à l’enfant. Il a même bruegelisé à coup de morveux qu’on torche et de vieillards complétement pétés.

Pour le coup, j’ai beaucoup aimé cette partie de la promenade. C’est une peinture qui n’a aucun intérêt, certes ! Mais j’y reviendrai sûrement, car Jordaens, a des caractéristiques si profondément flamando-néerlandaise que cela vaut des commentaires plus complets. Au fait, avant de quitter Jordaens et pour preuve qu’on est en face d’un vrai fabricant d’art : l’homme n’était pas un sectaire. Totalement protestant de cœur et de pratique, voilà un patron d’entreprise qui savait s’assoir sur ses principes pour satisfaire une clientèle de catholique de la contre-réforme et qui leur donnait de la peinture parfaitement conforme aux canons d’une église romaine rénovée et conquérante. Business is business.

Dans un univers totalement différent, Vallotton est l’artiste qui n’aura laissé ni les tendances artistiques de son temps lui imposer leurs canons, ni les prétentions de la nature lui dicter une esthétique, ni un cloisonnement artificiel borner son activité créatrice. A l’opposé du premier, Vallotton est l’esprit en mouvement, avec comme serviteur, voire comme esclave, le crayon et le pinceau. Esprit dans tous les sens du terme : esprit fort, qui n’hésite pas à afficher des visions qui peuvent gêner ; esprit clairvoyant qui use de techniques modernes ou traditionnelles et les associe, photographie, gravure sur bois, et les fait s’interpénétrer; esprit critique de son art et de ses poncifs : nombre de ses œuvres sont des citations détournées de quelques grands prédécesseurs.

Un artiste à l’opposé de Jordaens, car s’il est dans le monde comme lui, si Vallotton touche à tout ce qui concerne l’homme en société, aux plaisirs, à la séduction, il n’est pas dans son travail quoi que ce soit qui dépasse ! Les délires de couleurs, de formes et les déformations des corps pour dire le mouvement, les tourbillons, les grotesques de Jordaens ne sont chez Vallotton qu’arrêts sur images, chairs nacrées et statiques, couleurs franches et constructions lisses. Artiste en rupture, Vallotton sera un créateur de valeurs, une source d’idées et d’inspiration, il sera un modèle quand Jordaens suivait la mode et le monde.

Le troisième sommet de cette expédition, Braque. Le plus élevé bien sûr. Mais non pas inaccessible ! Il faut dire ici que l’exposition est exceptionnelle en qualité et en compréhension d’une vie entière dédiée à l’art. Braque est le prototype de l’artiste visionnaire, celui dont il ne faut pas dire qu’il révolutionne la représentation mais plutôt qu’il révolutionne le regard. Depuis Braque, mais il faut ajouter naturellement Picasso et Juan Gris, on ne regarde plus les choses et les arts de la même façon. Braque achève le travail de déconstruction-reconstruction entamé par les Courbet, Manet, Cézanne. On n’en dira pas plus. C’est la grande difficulté de cette exposition ! Les œuvres de Braque sont maintenant dans l’ordre des codes, des principes, des façons de regarder qui organisent totalement le regard des regardeurs contemporains. Peut-être ne s’en rend-on pas toujours compte. Tout autant que les peintres de la Renaissance avaient pulvérisé l’espace pictural traditionnel de l’art Roman et Gothique, Braque a été de ceux qui ont définitivement bouleversé notre vision du monde et, par conséquent, sa représentation.

Si peu de mots pour Braque ? Je crois qu’il y a une raison. Nous « voyons Braque » ! De la même façon que nos yeux ont été changés par les artistes renaissants, ceux-là qui nous ont obligés à regarder le monde ici-bas et non plus seulement le monde du divin et du spirituel que seul le cœur pouvait voir, Braque est devenu un « maître étalon » du regard contemporain. Nous n’avons pas toujours présent à la conscience, ce simple fait : il a changé notre regard. Une rétrospective de Braque, c’est alors une sorte de « recollection », un « voyage vers nous-mêmes » qui avons été changés. Considérer Braque sur toute une vie de production, c’est comme pour le croyant, revivre la Passion, redire une sourate, refaire un geste sacré… pensées et regards essentiels auquel on ne pense pas ni ne prête attention.

Promenade 11: Lee Jin dans ses nuages

Le pays du matin calme est–il aussi celui des brumes, des nuages et des formes légères ?

Lee Jin, coréenne, expose chez Evi Gougenheim (14 rue de Coëtlogon) des traces, des fils, ténus, fragiles et délicats. C’est une dessinatrice dira-t-on. Elle trace des lignes si fines, qu’elles paraissent fugaces… Les dessins, autrefois, étaient resserrés par leurs collectionneurs dans des cabinets de dessins.

On dit qu’il fallait les protéger contre la lumière, contre l’air (et contre les regards inopportuns). On dit souvent qu’un dessin est aussi, sinon plus, fragile qu’une photographie. On dit…Le vrai n’est-il pas que le dessin est un appel à l’intime et à un regard de lecteur, à une proximité qui rend parfois bien difficile l’exposition « classique » d’une œuvre de crayon, d’encre et de fusain sur papier.

Les « papiers » de Lee Jin font partie de ces travaux méditatifs dont on ne sait pas bien si l’artiste les a voulus pour enfin voir dans son âme. Si pâles, si discrets, si simples, ils sollicitent un regard libre de toute inquiétude et de toute violence. Ce ne sont pas de grands cris, des appels, des démonstrations mais un murmure, comme fait l’air en passant et en agitant doucement herbes et brindilles.

Le vent, l’air, la ténuité, la fragilité, on les retrouve aussi dans de curieuses sculptures. Lee Jin a-t-elle cherché à mettre en forme l’éphémère, a-t-elle voulu retrouver les mouvements et les filets de brumes dont les nuages sont tissus ? Il y a de cela dans une grande forme, qui se déforme, se reforme et se détend au moindre mouvement de l’air, au plus petit souffle. Est-ce un poème saisi au moment même où il prenait son envol ? Les couleurs de chair laisseraient penser à un esprit avant qu’il s’incarne ! Lee Jin coud, sur des tissus légers, des formes innommées ou des poissons s’il lui plait. Des flammes aussi. Ce sont alors des nuages de lumière et de feux. Des formes rouges en lanière. Des nuages froissés en bleu intense. Des brouillards qui se déguisent en poissons. Couleurs vives sur tissus légers, intensité et fragilité.

Au-delà de ce travail sur des pensées fugaces, il y a celui sur les éclairs de l’humeur. Couleurs abstraites, rouges, complexes, mêlées d’or et de résine. Retour à la matière après un voyage au sein des brumes et des rêves dont elles sont faites ? Lee Jin est surprenante et diverse. Il faudra suivre de près son travail.

Promenade 10: Apparences, à la surface des choses

Et si on restait à la surface des choses ?

On veut toujours aller « au fond » et surtout, surtout, ne pas rester à la surface des choses ! Surtout ne pas s’entendre dire: « vous n’auriez pas dû rester la surface des choses ! ». Ne pas risquer le conseil hautain : « il faut creuser mon vieux, aller un peu plus loin ! » ! Et surtout, surtout ne pas entendre tomber la hache du bourreau : « franchement, si c’est pour montrer ou dire ce que tout le monde voit ou raconte…. ». Ce n’est plus un conseil, c’est pire qu’une obligation. C’est un Commandement : « tu ne resteras pas à la surface des choses » entend-on tonner dans la nuée. Il faut aller au-delà de l’enveloppe charnelle, par-delà les images, plus loin que le doré du bronze, derrière le grain du marbre et l’incandescence de la lave. N’est-il pas insensé celui qui prétend imposer le silence aux pixels et même aux urinoirs ? Qui osera dire à une Vierge de Raphaël « Sois belle et tais-toi ! ». La cause est entendue. La surface n’a rien à dire et cache l’essentiel.

Pour mettre les cœurs à nu, il faut dépecer les corps. Notre peau n’est qu’une pauvre frontière et certainement pas un rempart, résistant furieusement à toutes les intrusions : aux objectifs, aux couteaux, pinceaux, truelles, pellicules ou cartes numériques. Il faut dévoiler le monde et ce qu’il a dans le ventre, machines, tourniquets, vilebrequins, circuits imprimés, huile de vidange. Il faut retourner les peaux et les entrailles pour atteindre pensées et arrière-pensées.

Il faut ! On doit ! La recherche et l’exhibition des entrailles seraient le métier de base de l’artiste ?

Il faut ! On doit…

Et si on s’exclamait, comme le Gardien du Phare « tant pis, je m’en fous ! ». Si, au contraire du Commandement on protestait : « Je ne veux voir que ce qu’on voit et n’entendre que ce qui arrive aux oreilles et ne toucher que ce qui est à portée de doigts ? Qui va prétendre m’imposer d’aller tout au fond. Artiste, je suis et mon choix de rester à la surface et de respirer le grand air est un choix libre, artistique et incontestable ». N’aurait-on pas raison ? Un artiste est libre de choisir son point de vue. Tout en haut de la montagne ou tout au fond des viscères à la jonction entre l’estomac et l’intestin.

On annoncerait que la surface est un monde inexploré. On s’imposerait de voir ce qui est sous son nez. On se moquerait de ceux qui, allant au fond des êtres et des choses, ont du mal à remonter à la surface. Il y a ceux aussi qui se sont perdus dans les labyrinthes obscurs des consciences mauvaises et bonnes. Ils auraient mieux fait de rester à la surface des choses et de ne pas délaisser le territoire de l’évidence? On tonnerait qu’il y a dans le monde de l’art, des convenances et qu’il serait temps de s’y conformer : s’il faut montrer les choses, avoir la délicatesse de commencer par le commencement, montrer ce qui est en surface avant de faire le spéléologue ?

A ce point du discours et de ces réflexions philosophico-artistiques sur la peau, le derme, l’épiderme, l’écorce, la pelure, la plume… où veut-on en venir?

A ceci qu’en une journée, par chance et par hasard (ce qui est la même chose) l’auteur de ces lignes a rencontré trois artistes du superficiel, de ce qui est vu immédiatement et non pas de ce qu’on devrait voir en « allant au fond des choses » … tous les trois abordant la surface, les apparences, la réalité sans fard et sans dissimulation, avec une même conviction puissante. Donc, il existe un courant artistique « à fleur de peau. Le réel, rien que le réel ».

Ron Mueck

Il est montré à la Fondation Cartier pour l’Art contemporain. Il parait que cela relève de la performance. Il met beaucoup de temps pour produire. Des statues, pour dire les choses en restant technique et sans perdre de temps avec les détails de la fabrication, l’arrière-boutique ou la composition chimique des matières utilisées. Des statues ressemblantes. Quand on regarde les statues, on se voit. Evidemment, c’est une image. On voit des hommes et des femmes, comme vous et moi. Nu ou habillé, petits dans de grands bateaux ou grands sur de petites plages. Vous et moi en réduction ou agrandis, au contraire. Avec la peau sur le corps comme vous et moi avons de la peau sur le corps. Evidemment, ce n’est pas de la peau. (Du moins, je l’espère). Les cheveux de vous et moi (et de tout le monde en fait: il n’y a pas de raison de rester entre nous et de ne pas partager). Ron Mueck, c’est madame Tussaud et le Musée Grévin de l’ordinaire. Pas de héros, de people, de grands de ce monde. L’artiste montre, met en scène, fait se baigner, se bronzer, charrier des fagots, tout un univers de gens sans intérêts. « Nous, les petits, les obscurs, les sans-grades » (Ron Muek, c’est le Flambeau de la 3-D) ne sommes pas des statues, nous sommes ce qu’on voit, dans la rue, sur les plages. On peut nous produire en minuscule, en king size ou grandeur nature. On est à la statuaire grecque ce que les Dinky toys, les Solidos et les autos à pédale sont aux automobiles du tout-venant, les deux-chevaux, les VV, les mégane.

C’est un beau métier que de reproduire son prochain. Un métier menacé cependant. Ron Mueck est engagé dans un combat incertain. La surface des choses en appelle à de la technique, toujours plus de technique. Demain, il ne sera plus nécessaire de passer des heures à produire ces œuvres-là : elles seront faxées et passeront par des imprimantes trois D. Le moment ultime sera atteint quand on entendra vagir un nouveau-né à l’instant même où il sortira de la machine Fac-simile.

Pour faire simple, j’ai conservé le billet d’entrée. Il est assez réussi. Il ressemble comme pas deux à un billet d’entrée. Avec le billet d’entrée on voit toute l’expo. Alors, j’en ai fait une photo ! Et hop ! Il suffit de le considérer avec attention et d’un coup, ce sera toute l’exposition. Il faut au moins sauver les apparences.

Vanessa Winship

On dit, dans la présentation de l’exposition à la Fondation Cartier-Bresson, que lorsque l’artiste est partie faire un voyage photo, la première photo qu’elle aurait dû prendre elle ne l’a pas prise et que c’est pour ça que l’exposition se nomme : « she dances on Jackson ». C’est fort. C’est comme le dicton célèbre qui énonce que les plus beaux romans sont ceux qu’on n’a pas écrits.

Je ne veux pas qu’on pense que je me moque de Vanessa et de ses photos. Son travail est d’une précision technique qui laisse rêveur. Arbres noirs en hiver, dont les branches se découpent jusqu’à la moindre brindille sur des ciels clairs. Précisions millimétriques de la photo des paysages, des maisons, des parkings. Image impeccable de la route qui, serpentant dans les collines, dessine comme un serpent. Image non moins forte du serpent qui serpente en vrai sur le gravier de la route. Sans fard, ni fioriture.

Il y a aussi des personnages, des gens rencontrés ici ou là, qui ont été photographiés. Tels qu’ils sont. A fleur de leur peau. Pas davantage. Pas plus loin ou plus profond. Vanessa n’avait pas de mérite car il n’y avait rien à creuser ? Ce n’est pas la question ! L’apparence est là qui triomphe, comme elle triomphait dans ces arbres si bien reproduits. Vanessa Winship fait partie de cette école américaine qui refuse la « prise de tête ». C’est du Thoreau des villes. Au sens noble. Aller vers les choses. Même si ce sont les choses des hommes et pas la nature, bonne par essence. Les voir. Sans penser à mal. Penser que c’est quand même de la nature. Les restes des hommes ce serait la nature qui revient. Même s’il n’y en a plus beaucoup. Voir les gens, les choses et les morceaux de nature. Pour ce qu’on en voit. Pas plus. Ne pas interpréter. Ne pas leur faire dire. D’ailleurs, elles n’ont pas grand-chose à dire.

Pour ce qu’il y a à dire !!!

Ingar Kraus

Un autre photographe. Il est exposé chez Camera Obscura. J’ai failli ne pas entrer dans la galerie. J’ai pensé : « la photo qui offre à voir ce que les Hollandais montrait dans leurs peintures au XVIIème siècle, c’est du temps perdu, de la provocation ou de la facilité ». Quand même, c’était exposé chez Camera Obscura ! Des gens sérieux. Je suis entré.

Des photos de fruits, de courgettes, de melons, de cucurbitacées (je ne suis pas sûr pour les cucurbitacées, je n’y connais rien en fruits et légumes), des poissons avec des endives, ou sans endive, dans des verres à poisson, des sangliers, morts et pendus, des animaux à poils, des animaux à plumes sagement posés. Posant avant d’être dépecés ? Le sanglier pendu m’a fait penser à une photo de Roger Ballen. Sauf que dans cette dernière, au-dessus du sanglier pendu, il y avait des pieds d’homme. Des pieds d’un homme pendu ? Pas de finesse de ce genre chez Ingar Kraus. Les choses sont dites comme elles sont montrées. On voit tout ce qu’il y à voir et rien que ce qu’il y a à voir.

Ingar Kraus photographie aussi des enfants. Des petites filles. Nues. Parfois, les petites filles sont ornées de poissons ou de légumes. Comme des colliers. Tout ce petit monde d’enfants, de petites filles nues, est aussi étranger au monde que les poissons ou les cucurbitacées. Sans un regard pour les apparences qui les entourent. Les apparences ne peuvent pas s’intéresser aux apparences.

En regardant les fruits et les légumes nus comme les petites filles, j’ai ressenti autre chose, quelque chose qui avait les apparences de l’étrange. Comme si Ingar Kraus ne pouvait s’empêcher de penser que la surface des choses est fragile. Comme s’il voulait nous montrer qu’à tout moment on peut chavirer et briser la frontière infime entre ce qui est fleur de peau et ce qui est entrailles. Certaines photos m’ont laissé le sentiment que les fruits étaient gonflés de quelque chose et qu’il aurait fallu bien peu de choses, bien peu de temps pour que ce quelque chose, dessous la surface des choses, crève cette surface et me jaillisse à la figure. Les fruits, les légumes, les petites filles poussent. C’est peut-être ça l’impression que j’ai eue.

Belles photos. Elles sont peintes. Photos qui rappellent en effet les Hollandais. En différent pourtant. Les Hollandais, eux aussi, représentaient des apparences qui avaient toutes les apparences du vrai et du réel mais ils montraient les apparences comme on les aimait à leur époque.

Au fond, quand on y réfléchit bien, les trois artistes montrent chacun leur vision de l’apparence des choses.

Il faut croire qu’il y a apparences et apparences.

Promenade 7: Shoji Ueda n'est pas un photographe...

Shoji Ueda chez Camera Obscura

Passant par-là, bd Raspail, avec la curieuse idée d’aller voir une exposition qui attirait le regardeur comme le miel les guêpes, j’ai finalement atterri chez Camera Obscura, là où, avec la Galerie Vu, on peut voir de très belles photos. Coup de chance, justement on y montrait des moments exceptionnels de la photo. Des artistes incontournables. Trop connus ? Peu importe. Il est si agréable de voir et revoir les maîtres. Etaient accrochées des photos de Harry Callahan et de Willy Ronis, et puis il y avait Shoji Ueda. A tomber par terre, comme on dit maintenant pour éviter de dire que c’était « grand », « top », « sublime »…

En général, je n’aime pas les auteurs, les peintres ni les photographes qui font venir au regardeur cette atroce réflexion : « on dirait du… » ! Si on « dirait du » alors, ce n’était pas la peine de prendre le pinceau, ni le ciseau, ni la boîte à prendre les photos. Il fallait laisser « dire son dire » au « dire » original et aller inventer un autre dire un peu plus loin. Sinon, ne rien dire et passer son chemin. Faire des posters par exemple.

Sauf que tous les principes supportent des exceptions : c’est d’une réelle exception que j’ai eu envie de parler. Devant les photos du Japonais, je suis resté à écrire et à décrire ce que je voyais.

En tenant compte de toutes les photos qu’a prises ce Monsieur Japonais, on ne peut que conclure : « ce n’est pas un photographe ».

Série Warabegoyomi vers 1960

Une porte chinoise dans la plus pure tradition avec de qu’il faut de pans retournés et des découpages « à la chinoise » et, dans l’ouverture de cette porte-arche, en ombre chinoise (ou japonaise?), une fille avec une bouée, un petit garçon, choc entre un moment contemporain, un moment d’aujourd’hui, de tous les jours. La vie qui tient à de tant de fils et l’ancien éternel, posé comme de tous temps la tradition. Choc des cultures ? Non, pas vraiment ! Plutôt choc des temps et de ce qu’ils contiennent. Entre le plein, immobile, planté là, et l’éphémère du temps qui passe, qui ne s’arrêtera pas et qui suivra là où ils vont, une bouée, une fille et un petit garçon.

Automne 1960

Est-ce un bord de mer ? Ombres, chinoises, (encore) sur fond de perspective. Si impeccable perspective. Equilibre entre le sombre et le lumineux. Une surprise, les deux enfants. Encore eux ? La bicyclette. Roue avant en l’air. Ce sont les enfants de la porte chinoise (ou japonaise) traditionnelle ? Ce sont des enfants dans la photo ? Ou des enfants collés, des photos d’enfants en ombres chinoises, bien noires sur fond de lumière, que le photographe aurait rajoutées à une photo de bord de mer où la perspective est impeccable, où alternent si élégamment le sombre et le lumineux, mais qui eût paru bien minérale sans un personnage, même en forme d’ombre chinoises ! Shoji Ueda, avait-il voulu donner la réplique à Chirico et à ce tableau d’il y a longtemps, où le peintre italien, suivait de son pinceau une petite fille, noire comme une ombre chinoise, et la voyait s’échapper de porches en colonnades pour courir sur une place imaginaire ?

Surréaliste, ce photographe japonais ?

Autoportrait avec un ballon

Magnifique photo à la qualité du grain exceptionnelle. Sur fond de paysage esquissé, l’homme au chapeau étrange, un chapeau-melon, se détache de la brume, retenant un petit ballon qui vole au bout d’un fil infime. L’homme se tient bien droit, au garde à vous, la main droite sur la couture du pantalon…

Il est là posé cet homme au chapeau et au ballon, comme un peintre belge aimait peupler ses œuvres de messieurs aux chapeaux étranges, les laissant se promener en toute liberté sur les toiles, sans leur imposer quelque chemin que ce soit. Correspondant et répondant à la peinture de Magritte, la pureté de la ligne de Shoji Ueda est un défi au détail, au réel, au réel de chaque instant. Ici plus rien ne passe. Tout est posé et attend. Le temps ne s’écoule pas. Il est brouillé dans la brume de bord de mer. L’Homme au chapeau étrange aussi, en tenant le ballon, droit au garde à vous.

Personnages sur la dune

Ainsi par-delà les continents, les océans, ce japonais s’est lancé à la rencontre du surréalisme et, avec lui, les personnages de ses photos, pastèque à la main… une femme au parapluie dans le lointain, mais inscrite exactement dans le geste large du pastécophore.

Personnages en file sur la dune 1986…….

Constituant la perspective, une file de personnages qui s’amenuisent s’inscrivant de plus en plus loin sur la dune.. Pareille à une mer au loin des Iles.

Surréalisme souvent et, aussi, (en plus ?) un regard pour faire un sort au « réalisme », à partir d’images étranges épurées de toute inscription dans le temps et dans la terre. La météo ici est toujours favorable et laisse les cieux purs de toute tâche. Le pur gris de Shoji Ueda, le pur blanc , tous deux argentiques, illuminent sans ombre comme le bleu du ciel de Magritte. Mais, s’il peuple à loisir les dunes de chapeaux, de ballons et des personnages qui vont avec, le Japonais sait aussi tirer la quintessence d’une saison, d’un matin ou d’une journée ensoleillée. Ainsi,

L’hiver vers 1960

est une leçon d’art visuel ! Photographes, peintres, sculpteurs pourraient venir l’écouter tout autant que la voir. Elle est sublime de simplicité et se résout en un concours de lignes qui définissent des plans, des horizons, des cheminements, des ombres légères et un paysage de terre et de grandes herbes à peine lumineux. Au loin, trois personnages comme s’ils venaient d’atteindre l’horizon. Ou bien viennent-ils d’atteindre la grève, l’au-delà des dunes aplaties et des broussailles à ras de terre ? Ils seraient arrivés tout au bout du chemin qui conduit au bord de l’eau. Peu importe. Tout au bout du chemin, là où l’horizon pourrait se confondre avec la ligne finale des dunes et le début de la mer, s’agit-il de personnages ou bien de quelques ombres. Fait-il froid ? Tout est au loin ? Le bout du chemin est-il tout au bout ?

Promenade 13 : Ahlam Shibli. La sédimentation de l’instant.

Il y a eu beaucoup d’agitations sur l’exposition des travaux de ce photographe. Je n’irai pas en juger si ce n’est pour dire qu’elles démontrent par l’absurde la force et l’impact du travail d’Ahlam Shibli.

Pas question d’art, ici, mais de témoignage. La photographie est un moyen de communication. On parle de photo-journalisme, de photographie-documentaire, de photo-stylo dans tous lesgenres, cela donne des photographes de guerre, des photographes de la «nature immortelle» ou de la vie de tous les jours, des photographes des champs et des usines et des drogués, des électriciens, des riches ou des pauvres.

Ahlam Shibli, dans cet accrochage, montre des situations : celles que vivent, subissent, acceptent ou refusent des hommes et des femmes et aussi des enfants. Ces situations ne dureront pas, elles passeront.

C'est à lire dans Kritiks

Promenade 12: Lorna Simpson.

Inscrire le temps dans la durée

Au Jeu de Paume jusqu'au 1er septembre.

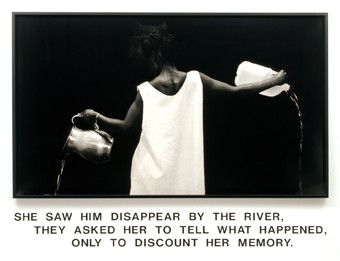

Photographe qui n’est pas seulement photographe mais dessinateur, sérigraphiste, «poète». Tant à dire sur son talent incroyable de photographe absolue. L’accrochage présente des photographies de très très grand format d’une élégance et d’une pureté graphique rare. «Waterbearer», «la porteuse d’eau», est construite sur des contrastes noirs et blancs, sur la construction en croix d’une porteuse d’eau vue de dos et qui déverse de l’eau depuis une bouteille en plastique d’une main et une cruche en métal dans l’autre. La symbolique de l’eau versée entre modernité et tradition, purement exprimée par le fait que « la porteuse » est vue de dos et que seul l’essentiel est perçu : gestes, pose du corps, mouvement de ses bras, filets de l’eau qui est versée, courbeset contre-courbes.

Cette maîtrise de la représentation photographique on la trouve partout dans ses photographies. Dans «Stereo styles», photos de coiffures de

femmes prises ici aussi de dos, ce sont autant d’objet simples ou complexes, sculptures autant que coiffures, construction en noir et blanc qui s’imposent au regard.

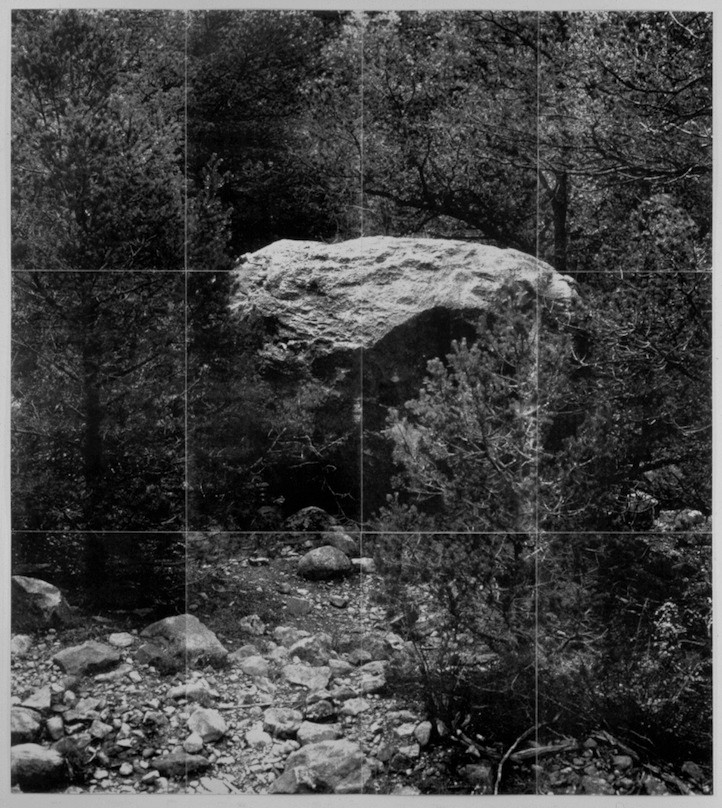

Il faut aussi citer «Rock», où la lutte entre éphémère et éternité est magnifié. Apparence au-delà des apparences. Le fouillis et

l’entrelacement en tissus complexes et presque immatériels des branchages d’un taillis ou d’une forêt,s’oppose à l’émergence d’un rocher, masse lourde, blanche et noire, puissante,

contrastant

avec le gris des branchages qui l’entourent. Apparemment, victime expiatoire, le rocher est submergé par le treillis de feuillages et de branches. Apparemment, monstre qui s’éveille, il émerge

menaçant, animal étrange qui va s’ébrouer et surgir.

«Rock», comme «Stairs», «Day» and « Day gold» ou «chandelier », dans toutes ces photos la puissance formelle de l’image est magnifiée

par des dimensions imposantes. Dans le même mouvement, l’écrasement qui aurait pu en résulter est effacé par le mode de présentation. Les photos sont décomposées en carrés de feutres, assemblées

comme dans un jeu de construction, comme sont assemblés les Azulejos portugais. La taille impressionnante des photos est contrebalancée par la fragilité qu’induit le morcellement, la division en

carreaux, carrés, morceaux même si l’assemblages des parties de l’œuvre sont bien « jointives ».

L’art visuel de Lorna Simpson est inséparable de l’écrit. Il y a des effets « magrittiens » non pas tant dans les titres que dans le

fait que la plupart de ses œuvres sont accompagnées de commentaires, de mots, de phrases qui viennent les compléter, les souligner ou les expliquer, les mettre en situation, dans la situation que

recherche la photographe. Aussi, sur les apparences, des sens viennent s’intercaler. Pour souligner : Daring, sensible, severe, long and lilly etc sont les mots qui accompagnent

stereo-styles.

La photographe livre aussi des vidéos où son goût pour l’esthétique formelle, dépouillée et pure trouve un beau terrain d’expression. Joueurs et joueuses d’échec, joueurs de piano, qui ne sont au pluriel que par le simple fait du miroir etdes démultiplications qu’il autorise. Les Mouvements devenus multiples parce que répliqués deviennent des obsessions, des abymes ou le regard finit par se perdre.

L’exposition est une introduction captivante. Il ne reste plus qu’à espérer une présentation plus complète et plus large du travail de Lorna

Simpson.

Promenade 9: Cherel

Cherel , Les deux rives.

Galerie Felli

Jusqu’au 23 juin

Rue Vieille du Temple, j’avance très vite. Je dois être en retard. J’ai flâné, discuté avec des galeristes de la rive gauche avant d’arriver ici, pour monter encore plus haut et récupérer un métro ligne directe. Les vitrines passent. Pas mal de textile. Le goût change vite ici. La tendance « jeune cadre élégant » est en train de dégager celle du « jeune ouvrier qui se la joue Dandy ». Des galeries, peinture, sculpture, tous modes d’expression… et un travail "genre" Gerhard Richter exposé dans la vitrine d’une galerie que je ne connaissais pas pour proposer ce genre d’artiste « people » et ce « genre de prix ».

Je n’aime pas Gerhard Richter (voir quelques commentaires peu complaisants). Encore moins ses peintures en forme de photos qui font toutes de l’œil aux citations, aux références ou à l’esprit de provoc le plus glacé possible. Je déteste Onkel Rudi. J’aime encore moins ses vues de « Chinon ». Et voilà que dans cette galerie, m’apparaissent des vues Richteriennes. J’entre pour furibardiser sur ce peintre que je n’aime pas.