Soliloques sur l'Art, février 2016

- Taïwan et ses photographes

- Helena Almeida, Corpus (repris par le Courrier Financier)

- Bettina Rheims

- Andy Wharhol et le flot du temps

Taïwan et ses photographes

Quelques idées de visites…

On a signalé dans un précédent article sur Bettina Rheims, comment la quasi-intégralité des surfaces d’exposition de la Maison Européenne de la Photographie, sur trois étages, avaient été réservés à une exposition de beaucoup de photos en couleurs. Heureusement, restaient les sous-sols. Grâce à cette ressource obscure, loin des flashes de Bettina, loin de ses modèles sexy et des people qui se dévêtent, il y avait de la photo venue de très loin. De l’autre bout de la planète. De Taïwan.

On ne pense pas assez au travail des photographes de l’extrême… orient. On sait que les chinois font de l’art comme les américains, sauf que les chinois ont encore un peu d’idéologie à balayer devant leurs objectifs. On sait que beaucoup de photographes des pays émergents doivent beaucoup à l’Europe et à ses héros de l’entre-deux guerres, quand le noir et blanc régnait, quand le format des photos excédait à peine la taille d’une photo d’identité. On ne sait pas assez que les images sur l’orient, sur les gens, sur les paysages, sur les souffrances, ou la paix par exemple, la sérénité ne sont pas prises uniquement pas des occidentaux, même talentueux. Bien sûr, il y a Keena, bien sûr il y a Stitger (il n’est pas aussi connu que le premier, mais, patience…), talentueux et si proche des choses les plus simples de la vie des orientaux. Bien sûr… il y a le japon comme objet et comme sujet.

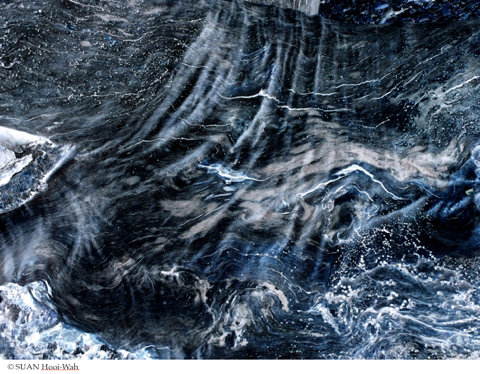

Mais il y a aussi Taïwan. Au sous-sol de la Maison Européenne de la photographie. De très belles photos noir et blanc, ou quand ce n’est pas le cas, monochromes. Quatre photographes taïwanais, Hung Cheng-Jen, Yao Jui-Chung, Chen Po-I, Yang Shun-Fa, livrent quatre expériences de la vie, de la mort, du temps qui passe. Destructions, mal-être, mais aussi, musique de la nature, étonnement devant le monde.

Les techniques varient, photo, surphotos, collage, travail en relief. Tout est excellent. Vision juste. Techniques à bon escient. Pas de chromos. Pas de sentimentalité. S’il doit y avoir émotion, elle vient au regardeur, naturellement sans effets ou instruments spéciaux.

Donc, plutôt que de monter chez Bettina, descendez dans les caves !

Bettina Rheims

Maison européenne de la photographie jusqu’au 27 mars.

Trois étages !!! Trois étages pour l’exposition rétrospective sur les œuvres de Bettina Rheims. Hallucinant ! Une rétrospective d’un artiste vivant. Ça c’est rare. Ça se fait de plus en plus. D’ailleurs c’est mieux de faire des rétrospectives quand les artistes sont vivants. On évite de mettre dans la rétrospective des œuvres qui n’ont jamais été produites par l’artiste. On ne se trompe pas dans les dates et puis, quand la photo a été abîmée et même le disque numérique ou la pellicule, l’artiste peut refaire la prise. En la retouchant un peu parce que s’il y a un modèle et que la photo avait été prise il y a trente ans et que le modèle il est encore vivant, alors, il a un peu vieilli. Mais, ça on peut s’en débrouiller. Donc c’est mieux de faire une rétrospective d’artiste vivant.

C’est le cas pour Bettina Rheims (mais je ne sais pas si elle a refait quelques photos). Trois étages, ça n’est pas parce que l’artiste étant vivant, on a plus de photos disponibles, c’est parce que c’est un grand artiste. Un grand artiste, c’est connu, ça prend de la place. Donc, trois étages c’est pour un très grand artiste. Deux étages pour un moins grand. Un étage, c’est un lot de consolation ou un marchepied pour le deuxième.

Pour Bettina Rheims, trois étages, c’est à peine suffisant, parce que les photos de Bettina, c’est du XXL. C’est de la photo qui en impose. Pas autant que le grand Helmut avec ses top-models à la démarche de commandos « avant-après ». (HM a « fait » le Grand Palais, lui. Une rétrospective classique puisqu’il est mort). Donc, comme les photos de Bettina Rheims sont grandes, il faut beaucoup de place et on comprend mieux l’affaire des trois étages. Au fait grand, c’est grand : à de nombreuses reprises j’ai pesté contre la MEP et ses espaces exigus. Prendre du recul pour mieux voir une photo est parfois absolument impossible. On est alors contraint à une proximité un peu troublante. Les sujets sont en général féminins et en principe assez dénudés, on s’arrête devant eux, comme d’autres (évidemment) le feraient en d’autres situations dans certaines rues d’Amsterdam ou d’ailleurs. On baisse la tête (et si quelqu’un nous surprenait en train de mater ?). Et puis, elles sont parfois très impressionnantes ces grandes femmes avec des airs de vous tancer ou de vous lancer.

Et là-dedans, la couleur dominante, ou très fréquente, le rouge, n’arrange rien. Tout le monde connaît les vertus du rouge. Dans le cas présent, le rouge est vraiment rouge et on ne peut pas échapper à ses vertus (sauf les daltoniens, peut-être). Il y a le rouge des vêtements, le rouge des rouges à lèvres, celui des rouge-à-joue. Mais il faudrait aussi citer le rouge des tentures, le rouge des couvertures… Je crois, en revanche, me souvenir que pour Charlotte Rampling, Bettina Rheims n’a pas utilisé de rouge. Dommage ? Je ne sais pas… À la réflexion je ne sais pas si le rouge lui irait bien. Le violet, oui ! Mais le rouge ? Non, je ne crois pas.

Parce que, j’aurais dû, le dire dès le début, la rétrospective, porte sur des photos en couleur. De toute façon, quand on arrive sur place, c’est une information que vous recevez en pleine figure. Ce sont de très grandes photos qui, au surplus, pètent de couleurs, éclatent de jaunes, de bleus, de rouges (on l’a déjà dit). Si vous pensez que la vie est une vallée de larmes, clairement celle de Bettina Rheims est une vallée de larmes colorées au milieu de paysages multicolores. On dit parfois d’un peintre qu’il a un sens inouï de la couleur. Cela évite de parler du reste. Ce serait injuste de réduire la photographie de Bettina Rheims à la couleur qui gicle, qui déborde, qui attire, qui capte.

Car, la photographe a une belle maîtrise de sa technique et de ses appareils. Elle maîtrise aussi avec brio, les sujets, les thèmes, les modèles qu’elle capture. Ce ne sont pas des modèles ? Elle n’est pas dans ce rapport qu’un Lucien Clergue entretenait avec des corps qui avaient la bonté de se rouler ici ou là dans la mer et qui se débrouillaient pour se mettre du sable un peu partout dans un but de photogénie. Les personnes prises en photo par Bettina Rheims sont de vrais personnes prises dans leur personnalité. D’ailleurs pour dire le vrai, ce sont en général des personnalités. Elles vont, à l’occasion de l’acte photographique de l’artiste, exprimer tout de cette personnalité qu’elles ont. Les commentaires sur l’exposition le disent bien : les personnalités se donnent et ce faisant se révèlent personnalité telles qu’en elles-mêmes et dans le regard des autres. (Le paradis ce serait les autres).

Sauf que parfois, il y a des ratés. Parfois, les personnalités n’arrivent pas à sortir. On sent que la photographe a fait tout ce qu’elle pouvait. Elle a planté ses appareils comme il le fallait, sans en faire trop, mais en en faisant quand même suffisamment pour avoir une belle et grande photo. Et malgré cela, rien ne vient. Ce vide de personnalité est flagrant sur toute une série de photos prises en prison. Car comme tous les photographes engagés, Bettina Rheims n’aimerait pas qu’on fasse d’elle une photographe de mode. La preuve que c’est pas le cas, la voilà qui s’en va dans les prisons saisirent d’autres personnalités. Il n’y a pas que les personnalités qui ont de la personnalité. Il y de la personnalité en chacun. Le photographe est souvent comme pour l’or ou le bitcoin, le mineur qui va extraire la personnalité d’une gangue mentale et physique et la faire resplendir au plein jour.

C’est dommage. Ça n’a pas marché. Les photos sont techniquement au point. Les personnes sont bien là. On les a un peu préparés. Question de respect. On ne photographie pas les gens dans des vêtements qui les accablent. On les maquille un peu aussi. Toute femme, même en prison, même banale dans son apparence et son physique a le droit à un peu de maquillage, un peu de coiffure, un peu de petites choses comme ça. On dit que ça aide la personnalité à sortir des personnes. Ça la booste un peu. On dit que ça humanise. On dit… on dira ce qu’on voudra, ces photos-là sont dramatiquement ratées. Dramatiquement parce que ces sujets ont été transformés en objets. Posés sur des chaises ou des tabourets ou ce qu’on voudra, on leur a fait prendre la pose. Et voilà tout.

Alors, les autres, elles sont ratées elles aussi ? Sur les trois étages ? Mais, non ! On l’a dit. De la couleur. Des personnalités. Des photos écrasantes. De la couleur. Du Glamour. Un peu de sexe. De la couleur qui pète. Des cadrages qui en jettent. Il faut que ça se voit, les commanditaires y tiennent et surveillent qu’on ne va pas déraper.

Quand ils ne sont plus là. Quand on est laissé à soi-même, les personnalités se vaporisent, elles disparaissent. Il ne reste plus rien que des formes. Des mannequins. Quand ils sont laids on dit des épouvantails.

Au fait, je n’ai pas parlé des photos, donné des exemples, décrits quelques réussites… ah ! tiens, mais c’est vrai ça ! Un acte manqué ?

Helena Almeida, Corpus

Helena Almeida

Corpus

Musée du Jeu de Paume,

Jusqu’au 22 mai 2016

Jusqu’ici, j’ai réussi à tenir une sorte d’engagement personnel : ne pas écrire de chroniques sur des expositions que je n’ai pas aimées. On sait ce qu’il en est des déclarations de principes. Je n’ai clairement pas respecté cet engagement et me suis laissé parfois aller à des commentaires vengeurs ou peut-être tout simplement négatifs sur des expositions ou des façons d’exposer.

Si je prends pareilles précautions avant que d’écrire, c’est que, bien entendu, je vais encore une fois trahir mon engagement. Tant pis, c’est comme ça, la vie n’est pas linéaire avec des pensées qui se déploient comme le ruban qu’on lance et qui va gentiment se débobiner au travers de la pièce.

Donc, il s’agit d’une photographe, mais aussi vous prévient-on, d’une artiste en beaucoup de genres et toutes sortes. Si c’est « une » c’est que c’est une femme, elle est portugaise, elle se nomme Helena Almeida. Moi, j’ai surtout noté ses intentions et expressions photographiques. Je l’ai fait volontairement. Peut-être ai-je voulu me venger ? Peut-être s’agissait-il d’exorciser un diable qui serait venu tout déranger ? Peu importe. Voyons les faits et les accents vindicatifs.

Parmi les premières œuvres soumises à l’œil des regardeurs, une série qui se nomme Toile habitée. L’auteure, passe, vient et s’en va, tournant autour d’un cadre de toile, comme on peut se promener au jardin des tuileries autour d’un bassin. Sauf qu’ici ce n’est pas un bassin !Il y aurait là, un questionnement sur les supports. Rien que la mention de ce questionnement m’a mis de mauvaise humeur. Quand on ne sait pas quoi faire d’une toile, d’une pellicule, de tubes de couleurs, on peut, au lieu de les mettre à la poubelle, les questionner. Questionner est-ce mettre à la question, ou émettre la question ? That is the question.

Ce questionnement continue avec des cadres évidés de toute toile, des cadres qui font fenêtre à guillotine et store en même temps. Il est vrai qu’avec deux sous d’ingéniosité et de savoir-faire on peut faire d’une toile à peindre et de son cadre, une fenêtre avec store ou parasol comme on voudra. Et ça c’est un vache de bon travail de destruction des supports. Très original. Jamais fait. Avec des toiles bleu klein. Les stores bleu klein sont bien roulés. On sent que c’est une façon de mener Klein vers le néant. A-t-on jamais vu des œuvres d’art protéger les gens du soleil. En général, c’est l’inverse, on s’efforce de préserver les œuvres d’art contre le soleil.

Là où le support est durement questionné (mais c’est une chose, donc sans âme, donc pas susceptible d’exciper de « droits » pour s’opposer à sa mise à la question), c’est lorsque la photographe use du bleu klein pour disparaître. Donc, elle se pose devant un miroir et elle couvre progressivement ce miroir de peinture bleu klein. Le résultat est qu’elle finit par disparaître à nos yeux, le miroir étant couvert de bleu. Pourtant la photo était d’une taille « king ». Malgré cela, le bleu l’emporte, la photographe disparaît. Pas totalement puisqu’elle parvient à photographier cette scène puis à en faire des tirages gigantesques.

Un peu plus loin certaines images suggèrent qu’on ne se contente pas de regarder ses images, il faut qu’on les écoute. « ove me ». En plus, on voit des mouchoirs, ou des draps, je ne sais pas, lui sortir de la bouche.

La photographe est aussi cinéaste. Elle propose un film assez étonnant où on ne voit que la silhouette d’un sujet qui est placé derrière un rideau simple ou de bain, ou de douche. L’image fluctue en ombre plus ou moins nette, plus ou moins sombre, plus ou moins claire… je ne sais pas quelle est l’idée mais il est sûr que cela remémore ce magnifique film d’Hitchcock : psychose. On se dit en regardant la forme derrière le rideau, que quand même, il est des génies et c’est une bonne chose de pouvoir se souvenir d’eux, comme ça, inopinément, rien qu’à cause d’une photographe portugaise qui fait un film avec quelqu’un derrière un rideau pas tout à fait transparent.

Parmi les très grandes photos… j’ai oublié d’indiquer que bon nombre de photos sont des XXL. C’est mieux pour les musées américains. On remplit plus facilement leurs surfaces d’exposition avec des grands formats qu’avec les formats « timbre-poste » des photographes d’avant-guerre. Et puis, c’est plus lisible. La lisibilité s’accroît évidemment si la photo est très dépouillée. Les photos d’Helena Almeida, ne comportant qu’elle-même comme sujet et pas toujours toute entière, l’objectif du XXL est facilement rempli.

Donc il me faut reprendre : parmi les grandes photos, l’une est impressionnante où la photographe sniffe un rail SNCF pas très bien entretenu, très noir, qui traverse toute une pièce, en diagonale. Il est intéressant de relever qu’elle ne se borne pas à une seule prise. Elle multiplie les points de vue, ce qui permet de comprendre plus intimement l’être du Rail.

On ne peut pas tout décrire, il faut aller sur place. Toutefois, une dernière notation s’impose. Quelques photos XXL montrent des essais de chaussures. Rien à dire à cela. Cela ne choquera pas les enfants et puisque tout peut être montré, on peut tout aussi bien filmer des essais de chaussures. L’un de ces essais est une charge assez violente contre la société du luxe et des marques : on voit clairement que la plante des pieds de la photographe, au moins le pied gauche, est marquée d’une longue trace rouge depuis la base du talon jusqu’aux doigts de pieds. J’ai mené rapidement l’enquête. Deux causes pourraient venir expliquer cette marque mise terriblement en valeur quand on sait qu’elle se détache sur un fond gris-clair. Première cause, le supplice des brodequins. Mais on ne voit pas de traces de sang et l’attitude de la photographe est manifestement très éloignée d’un supplice ou d’une terrible souffrance. Deuxième cause, plus probable : elle vient d’essayer des chaussures d’un très célèbre chausseur parisien. Marque distinctive de ce chausseur, outre son exceptionnelle créativité, les semelles des chaussures sont recouvertes de vernis rouge. Il faudrait donc penser que la photographe a essayé des chaussures de ce créateur alors même que le vernis n’était pas sec. Par un jeu chimique un peu compliqué, le vernis aurait déteint sur la plante des pieds de la photographe et la marquée en rouge.

Voilà. Pour me résumer. Si j’avais un conseil à donner : Zapper.

Andy Wharhol et le flot du temps

Autour de l’exposition de Andy Warhol.

Belle exposition au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris qui vient de s’achever. Je suis allé la voir un peu sur le thème « on montre Andy, il faut y aller » comme j’étais allé rendre une visite de château à madame Vigée le Brun, comme je suis passé, en coup de vent chez Vilfredo Lam. On vous les montre. Rien ne vous oblige à vous rendre sur les lieux si ce n’est un peu de curiosité sur le retour, une envie de se souvenir et, on ne sait jamais, pour découvrir une belle œuvre jamais sortie des cimaises ou oubliée jusqu’à tout récemment.

Donc, se rendre au MAM, prendre son billet et décider qu’on ne s’attardera pas. Andy est connu, archi-connu, vu et revu et peu de nouveautés sont annoncées. On ne s’attardera pas.

Sauf que…

Sauf que l’accrochage et le choix des œuvres m’ont paru très intéressants et m’ont fait approcher une idée qui n’est peut-être pas nouvelle pour mes lecteurs, mais qui l’était pour moi. Cette idée est celle de l’obsession du temps.

L’accrochage joue un rôle important dans l’expression de cette idée. Les panneaux étaient couverts de « Jackie », avant, après l’assassinat. En blocs massifs de plusieurs dizaines de photos. Même chose pour les chaises électriques. Idem pour les autos accidentées ; les fleurs etc. Accumulation ? Installation ? Andy aurait devancé son temps (ce qui est devenu un truisme). La sérigraphie aurait été là pour lui permettre à la fois de détruire l’œuvre tout en la réinventant etc…

Il m’est venu un sentiment différent. J’ai eu l’impression que ces « Jackie », ces « Mao », photo-sérigraphiées et retraitées à la couleur, complètement (les chaises électriques), à peine, (les Jackies) n’étaient pas du tout accumulées. Elles étaient posées là pour indiquer que le temps n’est jamais qu’esquissé ou interdit dans toutes expressions picturales, qu’elles soient peintures, gravures, ou photos. Le moyen de contourner cette interdiction : multiplier les « mêmes » et les faire dévier légèrement, ou progressivement. Dans l’espace occupé par le rassemblement des « mêmes », le temps est réintroduit et vient restituer sa densité dramatique à l’évènement, ou vient suggérer que le temps est fini, (l’accident) ou enfin que le temps ne cesse d’être là présent à attendre (la chaise électrique). Et même, il s’agirait là de proposer une autre formulation de la représentation du temps que le cinéma, qui est lui aussi, accumulation d’images, qui se ressemblent au fil des photos et pourtant diffèrent doucement ou violemment.

Cette proposition ne s’appliquerait pas aux boîtes de soupe, ou autres articles de consommation ? Au contraire ! Si on considère attentivement les boîtes de soupe, par exemple, on peut suivre une semaine de consommation peut-être plus, en suivant l’enchaînement de la diversité des contenus !

Shadows, cette série magistralement accrochée, emporte le regardeur dans une succession d’impression qui vaut déroulement du temps en deux sens : parce que le regardeur doit se déplacer pour mieux regarder chaque élément mais aussi parce qu’en se déplaçant il ne peut pas ne pas constater que l’impression créée se meut, se modifie et se transforme. Au même titre que les nymphéas de Monet sont une invitation à prendre le temps de la promenade et une méditation sur le temps qui passe.

Mais, bien sûr, il faut accepter la contrainte, que l’accrochage intègre pertinemment : il faut admettre qu’ « une Jackie » ou qu’ « une chaise électrique » ne valent que si intégrées au milieu des autres. C’est de leur multiplicité, nombre et différence, que ces images tirent leur puissance. Une « Jackie », n’importe laquelle, accrochée toute seule comme une œuvre par elle-même, comme un tableau, au-dessus du canapé ou dans le hall, ne sont que des morceaux de décorations, érigées en œuvre d’art par la force de la signature d’un artiste reconnu. Les billets de banque aussi ne valent que si on y croit.

Comprendre le Métavers en 20 questions

Il vous suffira de tendre la main, vers les librairies du net,

Babelio, Amazon, Fnac, books.google, BOD librairie et l'éditeur: Arnaud Franel Editions

Quelques ouvrages de Pascal Ordonneau

Panthéon au Carré est disponible aux éditions de la Route de la Soie.

Promotion est disponible chez Numeriklivre et dans toutes les librairies "digitales"

Au Pays de l'Eau et des Dieux est disponible chez Jacques Flament Editeur ainsi que

La Désillusion, le retour de l'Empire allemand, le Bunker et "Survivre dans un monde de Cons".

"La bataille mondiale des matières premières", "le crédit à moyen et long terme" et "Les multinationales contre les Etats" sont épuisés.

En collaboration: Institut de l'Iconomie

S'inscrire

chaque semaine "La" newsletter (tous les lundis)

et "Humeur" (tous les jeudis)

Il vous suffit de transmettre vos coordonnées "Mel" à l'adresse suivante

pordonneau@gmail.com

Pascal Ordonneau

Pascal Ordonneau